このようにして岡田商店は順調に軌道に乗り出した。教祖は指の怪我以来、自分で製品を作ることはなくなったが、その経験を生かして、櫛、簪<かんざし>、笄<こうがい>(髪の毛をかき上げるための細長い化粧道具)などのデザインの研究に没頭し、それを職人に作らせて販売するという商売の道を進めた。そして問屋を開業して二年後の明治四二年(一九〇九年)四月に三越呉服店(三越の前身)の主催で開かれた児童博覧会に教祖は岡田商店の簪を出品した。

児童博覧会は三池呉服店が、広く大衆に販路を拡張し、将来の顧客(お得意)を開発する目的で催した博覧会である。明治時代には、産業を奨励する目的から、政府や地方の自治体が中心になってさまざまな博覧会が開かれたが、年とともにそれは一種の祝祭のようなものになった。児童博覧会は一企業としての三越呉服店が、こうした博覧会を営業の目的に活用しようとして主催したものである。したがって、こうした博覧会に出品するということは、制作者にとってみずからの実力を試し、もし運よく受賞にあずかるようなことがあれば、店の商品の実力を世間に示すことになる、またとない格好の機会なのである。一応、児童博覧会と銘打っているから、出品の対象は子供用の玩具であると思われがちだが、その内容は子供用の衣料、子供用の装身具など、質は大人物と変わらず、用途が子供向きのものとされていたのであった。

出品総点数一八三五点の中で教祖は銅賞を受賞した。ちなみに受賞者の数は金賞九名、銀賞三三名、銅賞五〇名であった。

さらに五年後の大正三年(一九一四年)、教祖は上野公園で開催された大正博覧会にも簪を出品し、これまた銅牌に入選している。この博覧会は大規模なもので、出品点数一〇万六二九三点、うち受賞者数は名誉大賞牌六点、金牌五七点、銀牌一八九点、銅牌五一五点である。

また展示は三月から七月末日まで一三二日間の長期にわたり、参観者七四六万三四〇五人と記録されている。幾つかの部門に分かれてはいたものの、一〇万点を越える多くの出品作の中で銅賞を獲得したということは、教祖の芸術分野における創造力が優れたものであったことを示す良い事例である。

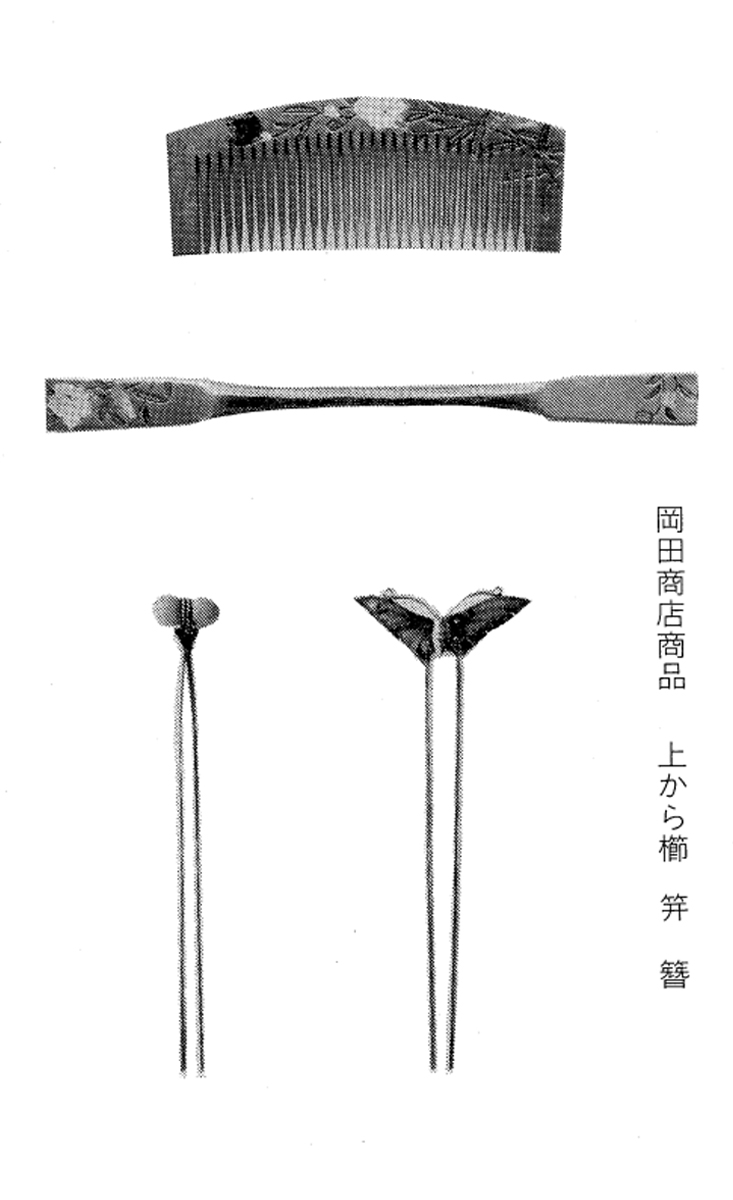

この二度の入選作品がどのような簪であったかは不明であるが、同時代のものと推定される櫛が数点残っている。そのデザインはいろいろであるが、中の一つは花模様を彫った金属板を縁取りとして貼り付けた、いわゆる覆輪(縁をある種の金属でおおって飾ったもの)といわれる技法で、よく天目茶碗などに見られるように、茶碗の縁を金銀でおおうのと同様である。さぞかし、金色に縁取りされた櫛は、婦人の黒髪に美しく調和し、照り映えたことであろう。

明治四二年(一九〇九年)から大正一二年(一九二三年)までの一五年間に、教祖は装身具の新製品を次々と作り出した。

中でもことに、伝統的な蒔絵や螺鈿<らでん>(貝の光を放つ部分をとった薄い片を、色々の形に切り取って漆器や木地などの間にはめ込んで飾りとするもの)の技法に、新しい工夫を加えた画期的な作品が数多く創作、開発されている。このころの創作と開発の実績は、つぎの三つの面からたどることができる。

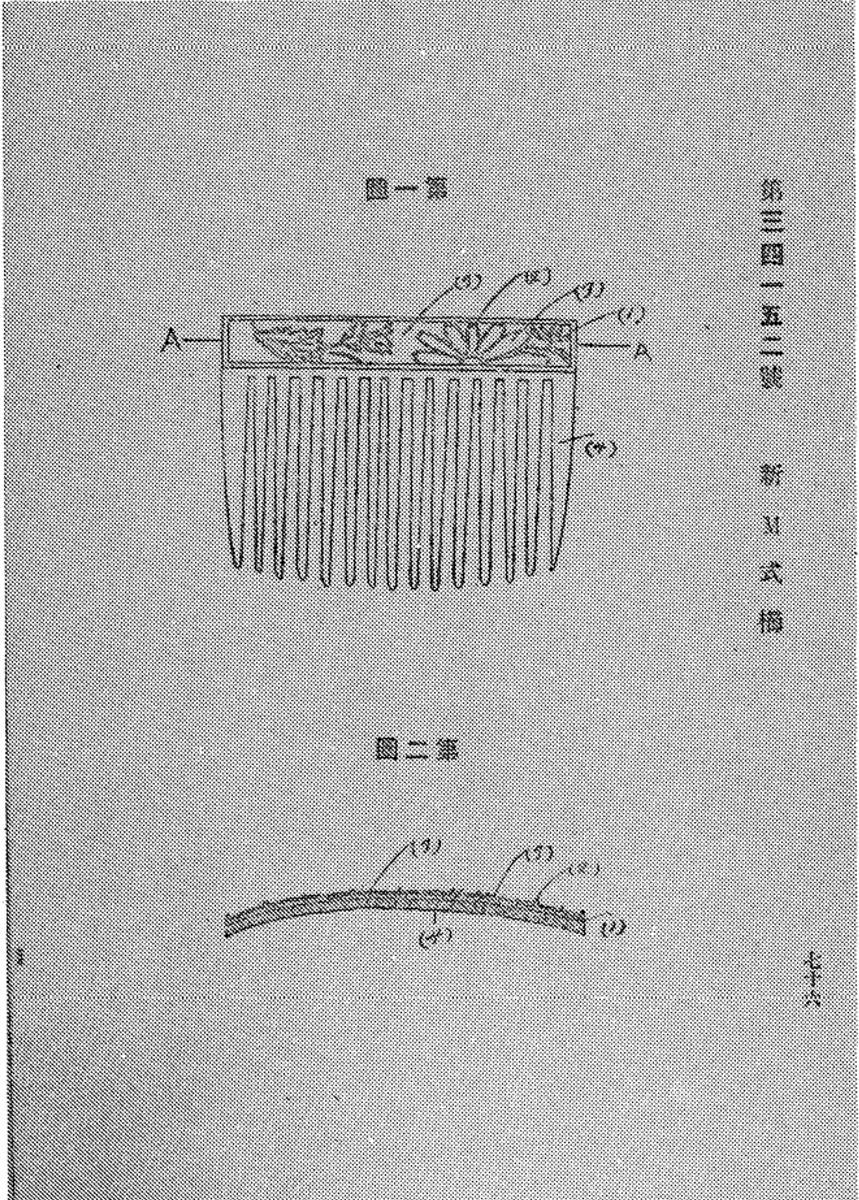

第一に、教祖みずから考案した品物が現に数十点残されていること、第二に、二回の博覧会に出品して、二度とも銅賞に輝いたことを証拠だてる関係書類が保存されていること、第三に、大正四年(一九一五年)以降、政府の担当部局に出願して「特許〈とっきょ〉」一件、「実用新案」一一件、いずれも公式の認可を受けていること、以上の三点である。

とくに東京虎ノ門にある「特許庁」に保存されている関係文書には、年月日はもとより、素材や製作工程も詳細に記されていて、今となっては大変貴重な資料である。

実用新案の書類でもっとも古い物は、大正四年(一九一五年一月二五日登録の「新M式櫛」である。これは金属板に桜や菊を描き、輪郭を残して打ち付ける。そうすることによって、花の紋様が高く浮き出る。そのあとで凹んだ部分へ、砂と金粉、銀粉を蒔いて彩色し、木や鼈甲〈ぺっこう〉(玳瑁〈たいまい〉と称する海亀の背甲で、装飾品用として珍重される)の台に付着させたものである。これは蒔絵の方法を簡略化して金属に応用したものである。

このころの作品には、また、貝を埋めこんだ螺細〈らでん〉や覆輪の手法に加えて、平脱と呼ばれる技術も駆使されている。平脱とは金や銀などの金属の板を漆の上に貼り付けるもので、現に世界救世教が所蔵する本阿弥光悦(京都の美術工芸家・没年は寛永一四年・一六三七年。光悦寺過去帳によれば、この時八〇歳とある)の「樵夫蒔絵硯箱」などがこの種の名作として名高い。

さらに、描かれている紋様にも、優しい、おおらかな曲線と、大胆で、華やかな趣が見られる。これは琳派を特徴づける〝大和ぶり″(日本独自の芸術様式)ということができる。ここにも、教祖の光琳に対する私淑──直接、教えを受けることはなかったが、光琳の芸術を模範として学びとり、身に付けること──が単に表面的なものでなく、本物であったことがよくわかるのである。

当時、東京の小間物の卸問屋には、西沢、小川、宮本、羽根繁といった有名な老舗(先祖代代続いた信用のある店)があり、激しい競争が展開されていた。そのなかにあって岡田商店は、ときには新店の悲哀を味わいながらも、研究に研究を重ね努力を続けているうち、しだいに頭角をあらわし、やがて業界のトップに躍り出たのであった。

このような、.異例ともいえる成功の第一の秘密は、時代を先取りした斬新なデザインにあった。教祖はよく、「得意先をふやすのも、信用を得るのも、商品のよしあし一つだ。」と、店員にさとしていた。これは、次々と新しい作品、すぐれた製品を世に問うことによって、短時日に大きな繁栄を築き上げることができたみずからの体験と自信から生まれた言葉にほかならない。

他人の真似をすることが大嫌いであった教祖は、いつも新しい商品、新しい製品へと心を向け、そのための研究を怠ることなく続けた。その結果であろう、「流行は岡田商店から」という評判をとるまでになっていた。よその店で真似をして、似たような商品を売り出すころには、岡田商店では、すでにもう、つぎの新しい製品を発売するという具合に、たえず一歩先へ先へと進んでいた。こういう新しいものを考え出すヒントを、教祖はどこから得たのであろうか。新聞、雑誌、小説に求めたのはもちろんのこと、一種の実地探究の方法の一つとして、よく映画館や芝居小屋、寄席などを利用した。当時、岡田商店の店員だった渡辺惣太郎は昔のことを語って言う。

「ご主人のことを、私たち親父って呼んでましたが、芝居や寄席のほか、映画なんかもよく見に行ってました。『ゆうべ、ΟΟ館へ行ったけど、いいのをやっているから行ってごらん』なんて店の人によく話していました。しかし、私たちはそれを、趣味が二割で、商売八割とみていました。映画や芝居見物は二割で、あと八割は髪飾りや服装、デザイン、そういういろいろな研究でした。たとえば新橋の金春館〈こんぱるかん〉という映画館にもよく行きましたが、あすこは新橋の芸者が大勢見にきた所なんです。で、親父さんは映画を見ながら、奇麗〈きれい〉どころの姐さんたちの髪飾りを研究していたんですね。もっとも、あんまり女の人の髪ばかりじいっと見ているので、ときには案内嬢から怪しまれたこともあったようですがね。」

教祖がこれほど熱心に研究を続けた、そのころの婦人の髪型はどんなものであったのであろうか。

すでに記したように、明治になってから、西洋文化を取り入れようとする動きがしだいに高まり、明治一六年(一八八三年)に鹿鳴館ができてからは、人々の西洋心酔は一段と強くなっていった。このような世相の中で、同一八年(一八八五年)に、「婦人束髪会」というものが生まれ、「従来の日本髪は衛生上有害であり、そのうえ、不便かつ不経済であるから、束髪にすべきである。」といって、大いに宣伝に努めたのであった。

束髪というのは、文明開化の世の中にふさわしい新しい髪型で、明治の中ごろ、山の手の上流、中流から始まって、一世を郎卸したという。これは洋装にも和装にもよく似合うように工夫され、また、若向き、中年、山の手、下町、一般、粋筋の人(花柳界の芸者など)などそれぞれの形が考えられた。時代によっても違いがあり、明治の束髪は前髪を派手に高く結ったが、大正になるとずっと低いものになった。また、大正の後半になると、こて〈ヽヽ〉の技術がフランスから導入され、ウエーブ(波)型洋髪が大いに流行するにいたった。

しかし一方で、伝統ある日本髪に対する愛着も根強く、明治時代には下町はもちろん、一般庶民の既婚者の間では、髻〈もとどり〉を二つに分け、左右に曲げて半円形にした銀杏返〈いちょうがえ〉しが全盛をきわめた。

このように、明治、大正時代の髪型は、大きくは、従来の日本髪と、新しい洋風の束髪とに分かれた。婦人の年齢、職業、立場、好みなどによって、両者はそれぞれさらに細かく分かれ、それらに対していろいろな名前が付けられた。傑作なものでは、日露戦争の激戦地二〇三高地に似ているというので、その名が付けられたものもある。

教祖はこれらさまざまな髪型を見て、どういう髪に、どのような髪飾りが似合うかと、たえず追求してやまなかった。

さらに、そうした美的な感覚は、一つ一つの商品のデザインに生かされたばかりでなく、店頭の飾り付けにも遺憾なく発揮された。教祖が岡田商店を始めたころ、兄の武次郎のほうは銀座に出て小間物の小売店を始めた。その後、貴金属を扱う装身具の商いをも始めたが、何かにっけ、店内の飾り付けを工夫するのは、店主の兄に代わって弟の教祖の役目であった。その斬新な感覚はいつも決まって界隈の話題になるほどで、たとえば月に一度の模様替えの後には、「岡田さんのウインドー(陳列ケースのこと)がまた替わったそうだ。」と言って、近所の人々や同業者までが店内の様子を見にきたほどであった。