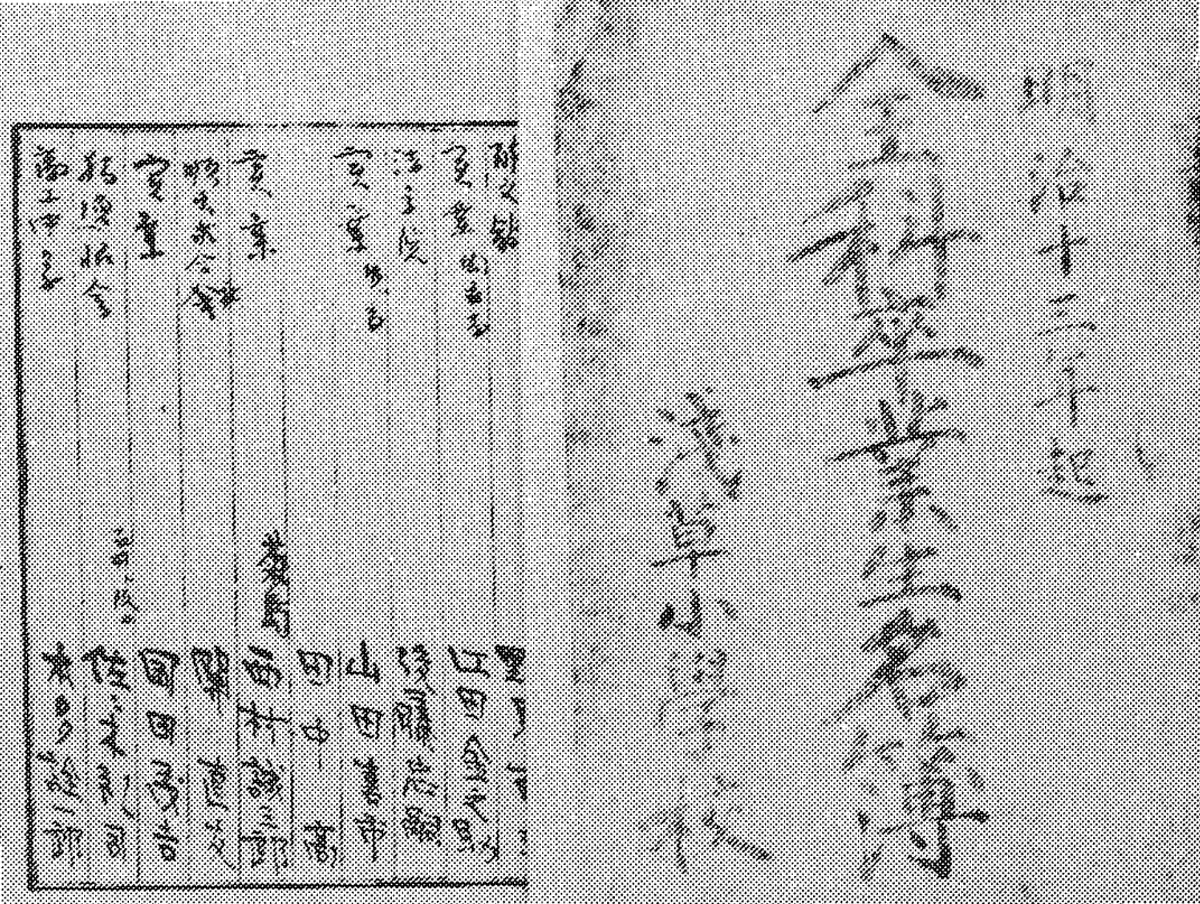

明治二九年(一八九六年)三月、普通では八年間かかるところを、一年短縮した七年間で浅草尋常高等小学校高等科をめでたく卒業することができた。教祖一三歳の春のことである。その時の「卒業生名簿」には、二九名全員の卒業後の進路が記されている。尋常科卒業生が全員で一〇六名であったことから見れば、上級に進学する者が、いかに少なかったかがわかる。そして高等科の卒業生のうち、半数ほどはさらに開成中学や成城中学などに進んだ。あとの大半は実業に就いたようである。

教祖の欄には、 実業 岡田茂吉

とあるから、しばらく家業を手伝ったのであろう。

しかし、教祖の胸には一つの夢があった。それは、画家になるということである。幼い時から絵を描くことが好きだった教祖は、「大好きな絵で身をたてることができればーー」という思いがしだいに大きくふくらんでいった。ひところは、あす食べるものにさえ事欠いた一家の経済状態も、ようやく上向きになってきた。これには姉・志づの存在が大きな支えになっていたのである。

教祖より一〇歳年上で明治五年(一八七二年)生まれの志づは、両親を助け、一五歳の時から築地の料亭「花月」で働くようになり、やがて結婚した。不幸にしていくぱくもなく夫に死別したが、それにもめげず家業であった貸席「静月」を引き継ぎ、女手一つで切り回した女丈夫であった。

この姉の助けもあって、教祖は明治三〇年(一八九七年)九月、念願の「東京美術学校・予備ノ課程」(後の東京芸術大学)へ入学することができた。

かつて山谷浅草町に長く栄えた武蔵屋も、今は零落してすでに久しい。喜三郎、登里夫妻は、才能に恵まれたこの息子に期待し、岡田家再興の夢を託したことであろう。また、絵なら家にいても描くことができるから、生まれつき病弱な息子に適しているのではないか――そういう両親の心配りもあったことであろう。

美術学校に入学できた教祖の喜びは、筆舌に尽くせぬものであった。けっして豊かとはいえない家計の中から、好きな道を歩ませてもらえる有難さとともに、あふれる希望で若い心は躍ったに違いない。

教祖は毎朝、家中で一番早く起きてご飯を炊き、弁当も自分で作った。それは当時、四〇代のなかばを過ぎ、苦しい生活に疲れた母の体をいたわる息子の心づかいからであった。そして、浅草千束町から上野公園内の学校までの十数町(約一・五キロ)を花気に往復したのであった。

教祖が在籍した「予備ノ課程」は、今日の教養課程に相当し、期間は一年間で、甲種と乙種の二クラスに分かれていた。甲種は絵画科、図案科、漆工科を志すものに、乙種は彫刻、鍛金〈科、鋳金科のためのものであった。教祖が籍を置いたのは甲種であると考えられる。

この課程が終わると、四年間の本科へ進むのであるが、同じ年に入学した者の中には、彫刻家として、また、詩人としても令名をはせた高村光太郎がいた。

東京美術学校は、明治二二年(一八八九年)岡倉覚三(雅号・天心)らによって東京の上野に開かれた。当時は西洋文化に心酔するあまり、日本人が日本美術の優秀さを忘れてしまう傾向が強かった。天心らはこれを憂い、日本美術興隆のための教育施設としてこの学校を設立したのであった。

教祖が「東京美術学校・予備ノ課程」に入学した明治三〇年(一八九七年)には、まだ岡倉天心は校長の職にあり、みずからもまた歴史の授業の教鞭をとっていた。日本の伝統美と東洋の芸術の流れのうえに立って、新たな時代に生きる芸術を創造しようとする天心の情熱は、多くの若い在籍学生の魂を揺り動かし、この門から、日本の美術界を代表する多くの俊才が巣立っていった。

しかし、教祖の喜びも束の間のものであった。美術学校に通い始めてわずか数か月たったある日、教祖は突然目がかすみ、物が二つに見え出したのである。初めは疲れから起きたことであろうくらいに思っていたが、この眼疾はしつこくてなかなか治らなかった。そこで、小石川区春日町にあった、当時有名な明々堂眼科病院などでも治療を受けたが良くならない。どの医師も決まって首をかしげるばかりであった。画家を志す者にとって、悪性の眼病は致命的である。厄介なこの病はいつになったら治るものなのか、皆目見当もつかなかった。不安の翳りがしだいに教祖の胸を大きく占めるようになった。悩みぬいた未に、教祖は涙をのんで退学届けを出した。将来をかけた大きな希望と夢の通が、まったく予測もしない決定的な条件によってあまりにも早くくずれ去ったことに対し、若い心の苦悩はいかばかりであったろうか。推測するだに余りある。