昭和の初め、神示によって教祖は、新しい文明の創造こそ緊急の大事であり、しかもそのことがほかならぬ自分自身の使命であることを覚った。この覚りに基づいて、真っ先に手がけたのは「神示の健康法」であった。そして長期にわたる研究の結果始めたのが浄霊法であり、昭和九年(一九三四年)五月から東京の麹町においてその普及を始めたことは前述の通りである。

続いて教祖は、つぎの問題である新農法の創成に着手することとなった。昭和一〇年(一九三五年)七月、「大日本観音会」発会後間もなく開かれた観音講座の中において、神示の農法の根本原理を説き、農作物を豊富に収穫できる時が将来必ずくると述べている。

当時の農村は、今日では想像もできないほど悲惨なところが多かった。小作農家(自分の田畑を持てず、土地を借りて耕作をする人々)は疲弊し、その困窮ははなはだしく、ことに昭和九年(一九三四年)、東北地方は冷害のための大凶作となり、自分たちの食べるものにさえ事欠く農民が数多く出たのである。

教祖はこのころの農村を、

農村の疲れし記事の新聞を見ぬ日とてなく胸の重かり

ためしなき米の不作に民草<たみぐさ>は萎へんとすなり

秋風さむけく

と詠んで、農民を救う道を真剣に考えたのであった。

広い庭のある玉川郷へ移って間もない昭和一一年(一九三六年)の二月、新鮮な野菜や鶏卵を手に入れるため、野菜作りと養鶏を始めることとなり、岡庭通明が担当することになった。

岡庭はさっそく、邸内の北東側、道路沿いの部分三〇〇坪(約一〇〇〇平方メートル)の芝を取り除き、開墾して、畑を作った。そして夏にはいって、茄子、トマト、胡瓜などの野菜作りを始めたのである。このころ、警視庁から一度目の療術禁止の命令を受けたこともあって、教祖の経済状態は極度に窮迫していた。畑での野菜作りは、このような逼迫した経済状態の中で、教祖をはじめ、家族や奉仕者の食事を一部なりとも賄おうとする、切実な役割を担うことともなったのである。ところで当初の野菜作りは化学肥料を施す一般的なやり方が行なわれている。

しかし岡庭の努力にもかかわらず、畑作も養鶏も成果は大してあがらなかった。作物の生育ははかばかしくなく、そのうえ、病虫害の異常発生まで起こったりした。そこで、その後はいっさい肥料を用いずに耕作するように命じたのである。そして昭和一四年(一九三九年)には、できるだけ肥料を使わずに育てた野菜の苗を探し求めて植えてみた。すると、成績はきわめて良好で、成長は少し遅れるが、味のよいこと、虫の付かないことなどがはっきりした。

教祖はこれらの事実を細かく観察した結果、化学肥料などを用いる農法と、無肥料栽培 (堆肥は活用するが、他のいっさいの肥料を使わない農法)を比較して、人間に対する医療に行き過ぎや誤りがあるように、従来の農法にも自然を無視した誤謬が潜んでいることを見届けたのである。すなわち、金肥(化学肥料)、人肥(人間の糞尿)、廏肥(家畜の糞尿を使った肥料)などの肥料や農薬が、作物や土に害毒を及ぼしたり、病虫害発生の原因になっていること、さらに、その肥料や農薬が、人体や家畜の健康に大変な悪影響を与えることの具体的な裏付けを得たのであった。このようにして無肥料栽培こそ神示の農法であることを実証することができたのである。

そこで教祖はさらに徹底して具体的な栽培方法、技術面の研究を行なった。たとえば、大豆を使って、覆土(土をかぶせること)しない種蒔きの実験もしている。

自然界の草木の種は、地面に落ちただけで、土中おおわなくとも発根、発芽して立派に育つのであえから、大豆などの種蒔きも、畝の上に点々と置くだけの、無覆土の方がより自然であるという考え方なのである。実際に大豆を蒔いたところ、初めはカラスに食べられたりしたが、網などでこれを防ぐ工夫をしてからは順調に生育し、驚くほどの収穫を得たのであった。

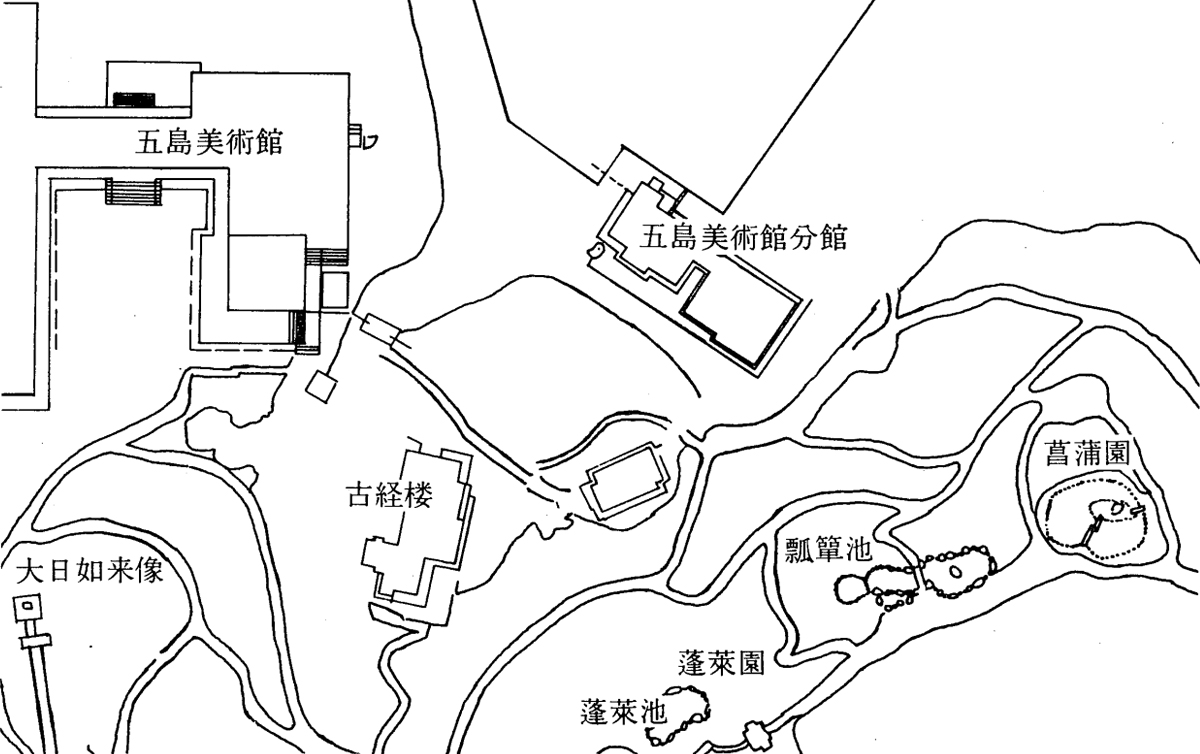

また、同一七年(一九四二年)からは、無施肥による水稲の実験も行なわれた。宝山荘の斜面を降りていった低地に池があり、そのかたわらを開墾して開いた田を、試験田としたのである。現在は盛土されて、菖蒲池の南側の通路になっているが、かつては湿地で、ここを利用して水田が作られたのである。

昭和一三年(一九三八年)ころから鉱山の経営に力が入れられるようになると、岡庭はその担当となり自然農法に従事することができなくなった。そこで、しばらくの間は、さまざまな人の奉仕によって、教祖の指導のもとに、自然農法の研究が進められていったのである。昭和一六年(一九四一年)にはいったある日のこと、教祖は一人の信者を富士見亭に呼んだ。そして、

「あんたは農業の経験はあるか。」

と尋ねた。

「見よう見まねで鍬の使い方ぐらいは知っております。」

と答えると、教祖は、

「素人がいいんだ。あんたがやって私に報告してくれ。」と、岡庭の後任を託したのであった。

新しい担当者は、前述のように昭和一七年(一九四二年)湿地を開いた田で稲を作り、畑では落葉などの自然堆肥によって茄子や胡瓜などを作った。そして教祖に一つ一つ報告し指示を受けながら、忠実に仕事をして、かなりの成果をあげることができた。

このことを通して教祖は、経験の有無にかかわらず、誰でも白紙になって自然農法を実施していけば、まずまずの収穫をあげ得ることについて、さらに自信を深めたのである。

このようにして、教祖は花卉<かき>や果樹、野菜、水稲や小麦、大豆にいたるまで種々の作物について、数年間にわたって、新しい農法による実験、研究を続けたのである。それも側近奉仕者に任すばかりでなく、みずからシャベルを握って土にまみれることもあった。土の硬さを調べ、作物の生育具合を確かめることなどに余念がなく、よ志も初めのころはつい見過ごしていたが、毎日精魂込めて畑や庭の管理に精を出す教祖の様子に、やがて何か特別な意図があるのではなかろうかと感ずるようになった。そして、食事のおりに、卓上にのぼった料理をつまみながら、

「これは肥料を使わずに作ったんだが、どうだ、うまいだろう。」

と自慢をする教祖の言葉に、初めてその真意を知ったのであった。

宝山荘の農園でとれる米や野菜は年ごとに良質となり、この農法の真価を実証したが、当時はまだ農家の信者が少なく、実施するものはほとんどなかった。たまたま、女子奉仕者の父親の、若田部勘蔵が栃木県で農業を営んでいたことから、教祖は無肥料栽培を勧めた。さっそく実施したところ、おおむね良好の成果が得られたことを聞き、教祖は一段と確信を強めたのであった。

その後さらに終戦の前年、昭和一九年(一九四四年)の五月、箱根の強羅に転居すると、隣接地を入手して無肥料栽培の実験が続けられた。そこは、石の多い、いわゆるやせ地であったが、作物は質量ともに優れ、しかも年ごとに向上するという、すばらしい成績を示した。この事実を見て、無肥料に切り替える信者がしだいに増加していった。

自然農法創成のころ宝山荘に出入りする花屋があった。この男はそれ以前に上野毛村の村長をしていたことがあり、妻は愛国婦人会(明治三四年・一九〇一年に創立された婦人団体。傷病兵などの慰問、戦死者遺族の救護などを目的とする)玉川地区の副会長を勤め、よ志も同じ会の副会長であったことから、心やすい間柄であった。ある日のこと、注文の蕎薇の木を届け、いつものように植えたあとから肥料を入れようとすると、たまたまそこに居合わせた渋井が、

「大先生(教祖)は肥料を使うのはお嫌いだよ。」

と言うのである。しかし芝生の下は赤土である。肥料を入れなければ咲いても花は小さい、というのが花屋の意見である。そこへ教祖がよ志を伴って出て来た。花屋は腑に落ちかねて、

「肥料を入れてはいけないのですか。」

と尋ねた。教祖は一言、

「そうです。」

とうなずく。そこで花屋は自分の信念から、

「それならこの苗木は持ち帰ります。私は園芸家です。咲いても小さい花では私がいやです。」

とがんばった。すると、

「何かほかにいい考えはありませんか。」

と教祖が聞いた。その時、花屋にはふと思い付くことがあった。毎日庭掃除をして出た落葉を埋めた穴がある。そこに腐葉土が沢山できていた。そこで、庭の隅を指さして、

「あの穴の中に腐葉土が一杯できています。あれを薔薇の苗木の根もとに入れさせてください。」

と言った。

「ああ、それなら結構ですよ。」

と、教祖が快く許したので、花屋は苗木を植えることができ、時期至って美しい花が咲いたのであった。

このようにして教祖は、戦時中すでに無肥料の農法を創成し、栽培法を確立したが、本格的な普及活動は戦後になってから始めたのである。

昭和二三年(一九四八年)一二月、機関誌『地上天国』が創刊されたが、その創刊号に、教祖は「神農生」というペンネームで「無肥料栽培」と題する論文を初めて発表した。その後も

しばしば農業特集の機関紙を発行し、その普及に努めたので、しだいに全国に広まっていった。

昭和二五年(一九五〇年)一〇月から、この新農法の名称は、「自然農法」に統一され、二八年(一九五三年)一二月には、「自然農法普及会」が発足し、信仰活動とは別に、自然農法の広報活動を推進<すいしん>することとなったが、その時教祖は、「命の糧」と題して二七首の歌を詠んでいる。

その中の二首をあげると、

昔から大百姓<おおみたから>と尊まる農民救ふ今にぞありける

いと浅き科学をもちていと深き土の神秘を探る愚かさ

教祖が自然農法の研究を始めた昭和一〇年代には、すでに日本でも、従来の鰊粕、鰯粕、鱈粕などの魚肥、あるいは菜種粕に加えて、大陸から輸入される大豆粕や、硫安などの化学肥料の使用が本格化し、果樹や野菜を中心に農薬も使われ始めていた。今日ほど多用されていなかったものの、それだけに薬害が表面化することなく、その収穫量に対する即効性のみが高く評価されたのである。実質的に戦時体制にはいっていた日本にとって、食糧の増産を図り、自給体制を確立することは当面の急務であり、食糧増産は、当時の国策の根幹をなすものの一つであった。

化学肥料を多用し徹底した農薬散布を行なう現代農業に対する批判は、戦後、その弊害が表面化し始めた昭和四〇年代から、ようやくマスコミを賑わせるようになった。こうした時代の流れの中にあって、自然農法は食糧面の救いとして、新文明の重要な一環となるものである。教祖はこのような時代の動きに先んずること三〇年余りも以前に、神示のままに、現代の文明の底に潜む自然無視、生命軽視の風潮をいち早く看取するとともに、化学農法などの弊害を痛感し、その解決の道を研究し続けたのであった。

教祖は自然農法を、大自然に学び、大自然に従う農法であると説いている。自然界においては動物、植物が相調和し、相互に有機的な結びつきを保ちつつ生命を維持している。そして、この地上いっさいのものは人間のために神が与えた恵みであり、自然の摂理に従った農業が行なわれるならば、豊かな収穫が得られないはずはないと教祖は明言した。その背後には自然農法が大自然の摂理にかなう神示の農法であるという確信と、玉川時代みずから指示をして実験を試みた、事実に裏付けされた信念が込められているのである。

公害問題に対し、時代に先駆けた教祖の対応は、日本の社会の歴史の上で注目に値する事実であるといえる。それとともに、また、教祖の述べ伝えようとする〝救世済民〟の教説が、単なる言葉にとどまるものではなく、これを実現させる具体的な方法とともに示され、しかもそれをみずから実践していたということが注目されなければならない。