岡田商店の開店後間もなく、教祖は装身具の研究、制作に没頭し、あらゆる機会をとらえて研鎌を積んだが、なかでも特筆すべきものは東京美術学校の設立者の一人、岡倉覚三(天心と号した)を訪問したことである。

岡倉天心は、明治期における日本美術界の指導者というだけではなく、『東洋の理想』、『茶の本』など英文の著書もあり、アメリカのボストン美術館の東洋美術部長にも就任し、日本の文化を海外に紹介したことでも広く知られている。

天心は、明治一〇年(一八七七年)、東京大学文学部に入学し、その在学中、たまたま同大学で哲学、経済学を教えていたアメリカ人フェノロサと親交を得た。このフェノロサは美術にも造詣が深く、熱心に日本美術の研究を続けていた。天心がフェノロサの通訳をつとめたこともフェノロサはその堪能な英語の力をかい、自分の研究の助手としたのである。この時の経験が、祖国日本の伝統美術、ことに古美術に対して、天心の眼を大きく開くこととなった。それが彼の一生を決定することになったのであるから、まことに人生というものは測ることのできないものというべきである。

後になって、天心はそのころの西洋一辺倒の時流に抗し、日本美術再興のために東京美術学校の設立に尽くし、明治二三年(一八九〇年)からは校長心得、続いて校長となり、教授を兼ねた。教祖が美術学校に入学したのは、数年後の、明治三〇年(一八九七年)で、この時、天心は校長であるとともに、みずから歴史の教鞭もとっていたが、このことは前に触れたとおりである。

ところが、翌三一年(一八九八年)に菱田春草(一八七四年~一九一一年)の卒業制作「寡婦と孤児」をめぐる論争に端を発し、学内に紛争が起こった。天心はこの学校騒動の責めをおって翌年の三月、八年に及んだ校長の地位を退き、心機一転、官学に対抗して同志とともに私立の美術研究機開「日本美術院」を創設し、これを拠点として、日本古来の伝統美術興隆の運動を展開したのである。しかし、門下生の横山大観(一八六八年~一九五八年)、菱田春草、下村観山(一八七三年~一九三〇年)、西郷孤月〈(一八七三年~一九一二年)らの無線描法*が、間題視されるにいたった。このため反対派から朦朧画と攻撃されたりしておおいに経済的にも苦境に立ちいたった。やむなく明治三九年(一九〇六年)未、天心は、大観、春草のほか、下村観山、木村武山(一八七六年~一九四二年)らとともに、日本美術院の本拠を東京から、太平洋にのぞんだ茨城県の北端の海岸、五浦へ移さざるを得なかった。事志とたがい、やむなく一時都落ちをしたのであった。その時の天心の屋敷の一部は現在、茨城大学によって保存されている。

*無線描法はまた没線主彩の技法ともいわれ、洋画で用いるタッチと遠近法を毛筆や顔料を使って日本画に試みたもので、それまでの線ばかりで描く線描主義を捨てたものである

教祖が天心をたずね、五浦へ旅をしたのは、その後間もないころであったと思われる。これについて、教祖は昭和二四年(一九四九年)につぎのように記している。

「私は三十余年前岡倉天心先生が大観、春草、観山、武山の四画伯を従え、常陸の国五浦に隠棲した時であった。その頃私はある事情があって天心先生に面接する事を得た。先生は将来の日本画に対する抱負などを語られ、私も非常に得る処あり、先生の凡ならざる事もその時知ったのである。その日下村観山、木村武山の二画伯と一夜語り明した事があった。その際観山先生の語る処によれば、『美術院を作った天心先生の意図は、光琳を現代に生かすにある。したがって、我々は線を便はないのが本意である。今日我々の画を朦朧派などと謂って軽蔑するが、いずれは必ず認められる時が来るに違いない。』といふのである。全く先生の言の如く院派の画は間もなく日本画壇を風靡し、日本画の革命となった事は周知の通りである。」

この五浦訪問がいつのことであったのか、はっきりした記録はないが、関係資料を検討すると、明治四〇年(一九〇七年)の三月から一〇月の間と考えられるのである。

そのころ、東京から五浦までは、常磐線で六時間を越える長旅であった。開店間もない卸問屋の主人であった教祖の毎日は目の回るような忙しさであったろう。そういう多忙の中を、丸二日かけて行ったわけである。この旅の目的について、教祖は「ある事情があって……」と記しているだけなので、詳細は不明である。しかし教祖は、かつて東京美術学校の校長であり、今や新しい芸術運動を主宰する岡倉天心に、何ごとか教えを求めたに違いない。それに応えて、天心は尽きることのない薀蓄〈うんちく〉を傾けて教祖に多くの示唆を与えたことであろう。それは、教祖が常日ごろ胸に温めていた装身具などのデザインの制作に関してのことであったかもしれない。これを機にして、広く世界の芸術についてそれからそれへと話題は広がって、心おきなく天心は、新芸術の創造をめぐつてみずからの理想とするところを情熱的に語ったことであろう。

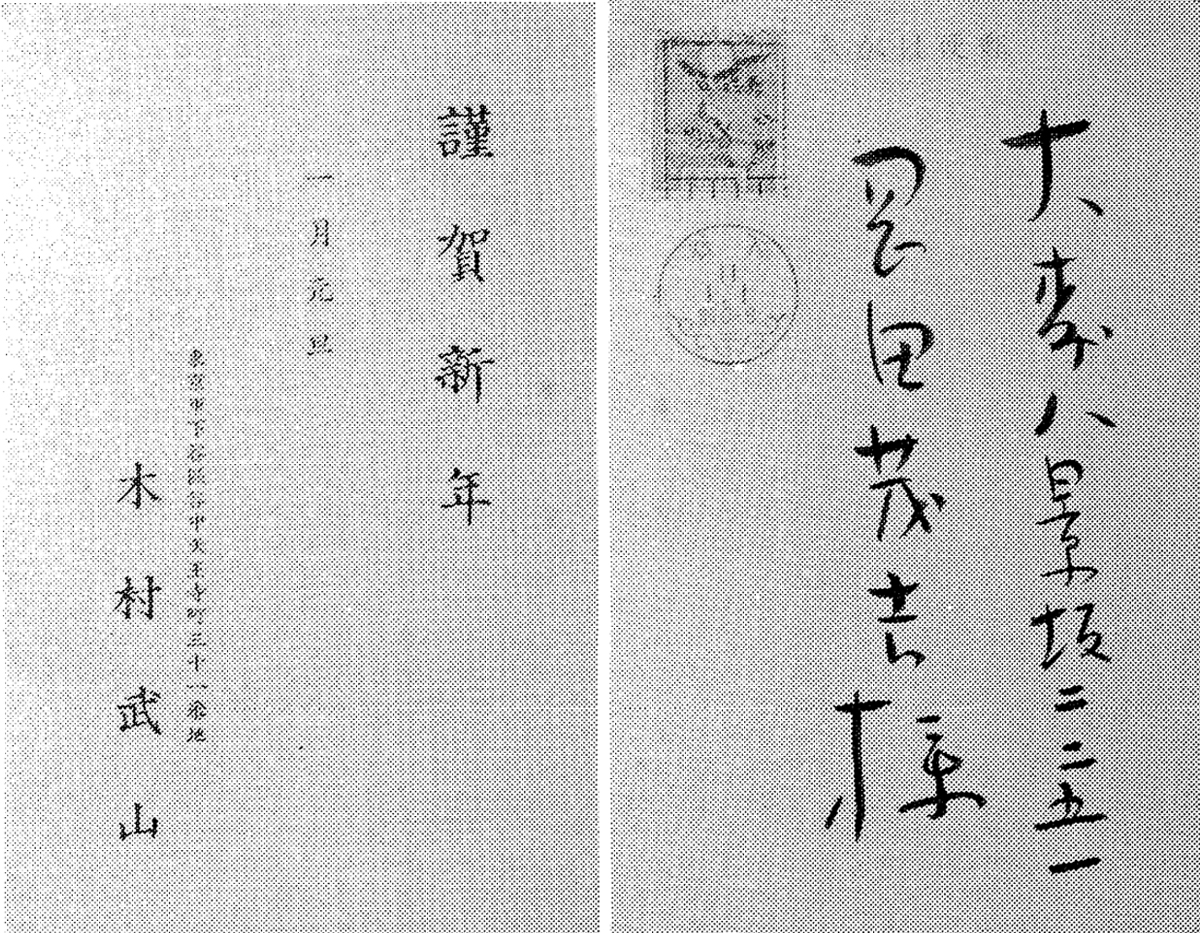

なお、教祖と画伯たちとの交流は、その後も続けられた。今日、木村武山から教祖にあてて出された昭和一一年、一二年の葉書が残されている。また、後になって信者になった堅山南風画伯(日本画家、文化勲章受賞、日本芸術院会員・一八八七年~一九八〇年)は、昭和一六年から一入年(一九四一年~四三年)ころ、師匠である横山大観に連れられて、当時東京都の郊外、玉川の上野毛に住んでいた教祖のもとをたずねたと述べている。

すでに触れたように、教祖は初めて持った自分の店を光琳堂と名付けた。そのことからもうかがえるように、当時すでに、教祖の心中には、尾形光琳に対する高い評価、さらには尊敬の念が生じ、彼に私淑して、その足跡にあやかるという思いができあがっていたはずである。教祖は、そうした光琳への熱い思いを、天心の門下生である下村観山、木村武山に繰り返し語ったに違いない。観山は、天心の芸術観が、江戸期に大和芸術の絶頂を示す諸作品を創造した光琳の芸術を、この現代に生かすことにあると、はっきりとらえていた。教祖は、光琳への熱い思いを天心に告げ、意見を仰ぎ、さらにその夜は、光琳について、観山や武山とも話し合ったに違いない。とくに観山は、よく教祖の意図を理解し、その心を励ましたことであろう。

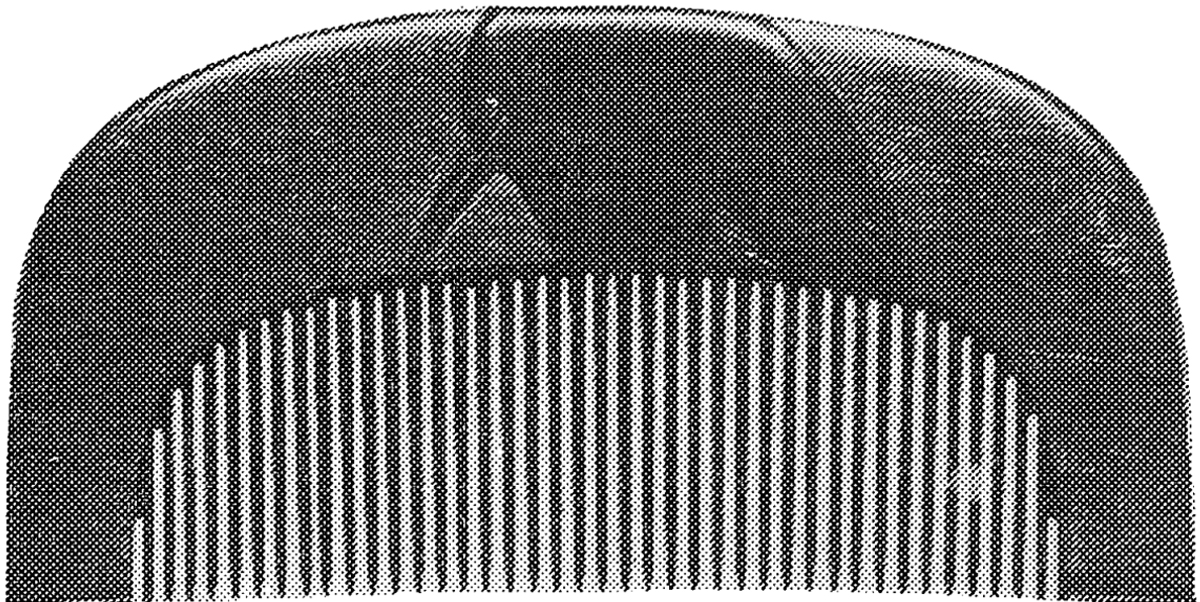

五浦における天心との出会い、観山、武山らとの、親密な語らいによって、教祖は自分の考え方や、これから進む道に、より一層はっきりとした確信をもつことができたに違いない。そういう確信をもって、装身具の制作に打ち込んだ結果として、蒔絵の櫛や簪〈かんざし〉に琳派のやわらかな優美さを表現することに成功したのであろうし、二年後の博覧会において、みごとに入選し、銅賞を獲得するという栄冠に輝くにいたるのである。さらに後年になって、教祖は琳派の美術品の蒐集に力を尽くすとともに、箱根や熱海の聖地造営を直接指図し、その随所に琳派の感覚を盛り込んで、独創的な庭園を完成したのであった。これらのことによってみても、「光琳を現代に生かす」という思想は、生涯を通じて、脈々として生き続けていたことが知られるのである。

光琳は、絵ばかりでなく工芸の分野にもオ能を発揮して優れた蒔絵の作品を残しており、その中には櫛なども見られるのである。当時、装身具のデザイン研究に没頭していた教祖が、光琳の芸術に深く魅惑されて、その真髄を吸収することに意を傾け尽くしたであろうことは想像に難くない。そのような意味において、五浦の一夜は、教祖のその後の歩みに決定的な重みを持つものであった、と言ってもけっして過言ではない。

光琳は、京都の裕福な商人階級の出身で、多趣味な人物であったが、絵画に関してはもともと狩野派の素養を持っていた。その光琳が、桃山時代から江戸初期にかけて、書や蒔絵、陶器の面で活躍した本阿弥光悦、とりわけ絵画においては、同じ町人階級出身の先輩である俵屋宗達の画風に傾倒し、これをさらに発展させて、新機軸を開いたのである。このようにして、光琳の絵画は、豪華な装飾性と、きびしい造型的秩序を合わせ持つ傑作を次々に生んでいった。それは絵画芸術にとどまらず、蒔絵、染織といった工芸美にも及んだのである。元来が陶工であった弟の乾山も晩年に兄・光琳にあやかり、給画をよくした。これら、光琳、乾山に私淑して、いわゆる琳派を形づくったのが、江戸中期の画家・渡辺始興、深江芦舟であり、江戸後期の酒井抱一である。抱lが光琳の遺風を慕って、江戸で琳派の復興尽くした重要人物であることは、すでにいささか触れた。

この派の特色は、わが国上代の大和絵(たとえば「源氏物語絵巻」)に見られる繊細優美な美の感覚を中心に、豊かで趣の深い装飾性・造型性を加えたものである。この琳派の美意識、技法は、ひとりわが国の美術界のみでなく、世界の美術、造型芸術全般に大きな影響を与えたといわれる。この意味から、世界芸術史上に占める琳派の貢献は、計り知れぬものがあると言わなければならない。