立教以来数年にわたり、教祖は布教の手本を示してきたのであったが、ようやくこのころには、教祖の教えを体し、布教のできる弟子たちが数多く育ってきていた。ちょうどこのような体制が整えられた時に教祖は第一線を退き、それまでみずから続けてきた講習やお守りの下付などを弟子に任せ、もっぱら揮毫と治療師の養成に力を注ぐことになったのである。

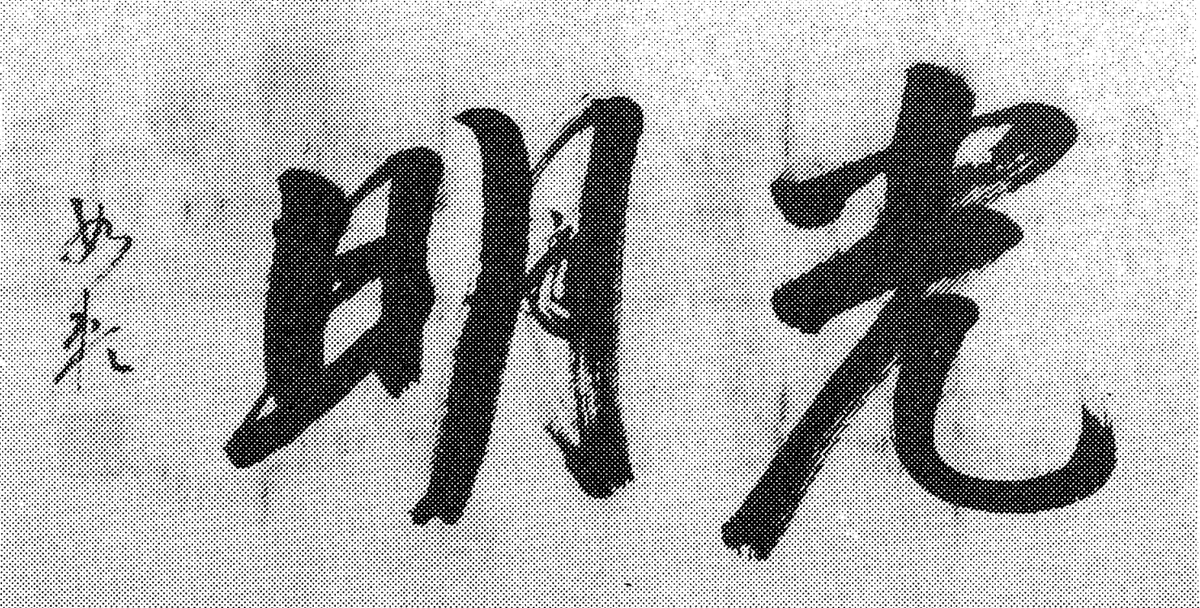

したがって、それから後、救いを求めてくる人々に対しては、中島、渋井などがお守りを取り次ぎ、そのあと宝山荘へ案内して教祖の面接を受けることになった。当時のお守りは「光明」と横書きした紙本で、教祖の直筆であったが、警察の干渉を防ぐため、「お守り」とは言わず、「記念品」と称して下付していたのである。

浄霊を行なわなくなった教祖は、夏など強い西日のあたる富士見亭で、肩のあたりにじっとり汗をにじませながら、揮に精を出すことが多くなった。それまでは、揮毫は夜に限られていたが、このころは星夜を問わず筆を執るようになったのである。この時代に書かれた書、描かれた観音像は大変な量にのぼっている。

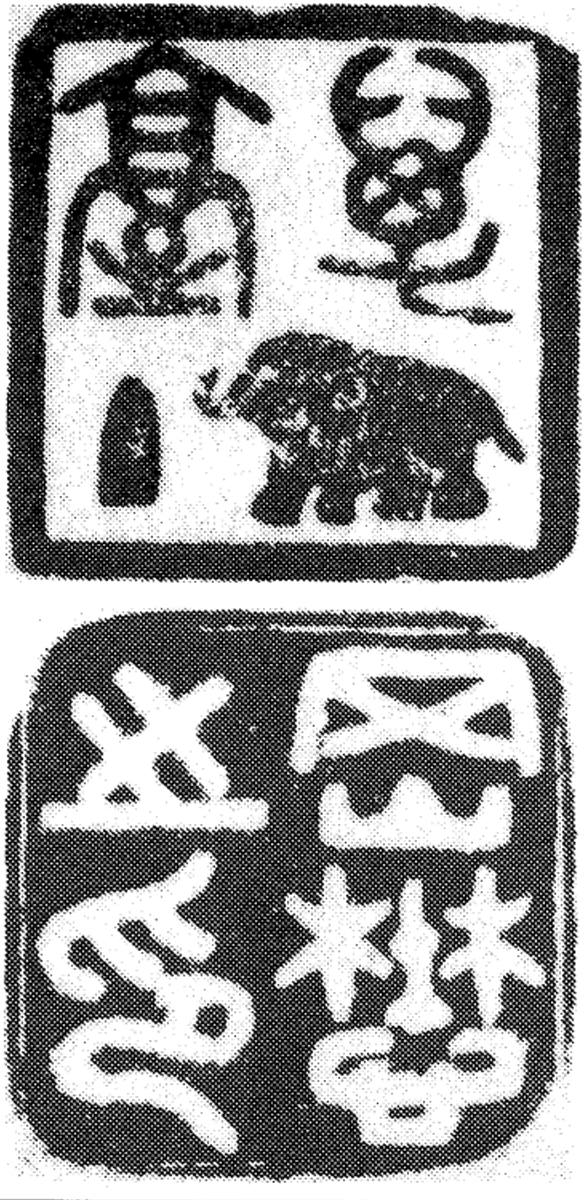

昭和一六年(一九四一年)四月、教祖は渋井の紹介で、書家であると同時に、篆刻家<てんこくか>(木、石、金などに印を彫る人)の松林天上に初めて会った。松林は長野県の人で、当時はまだ若い新進の書家であったが、教祖は屈託のない質問をし、天上の意見に耳を傾けたのである。

教祖はそれまで絵は習ったことはあるが、書を学んだことはなかったので、書道の心得について尋ねたところ、松林は、

「師匠がなければ進まない人と、師匠なしでも立派に書ける人とあります。先生のような方は師匠はいらないと思います。どんな良書を積んでおいても、書かなければ上達しません。要するにお書きになることこそ最上の師匠です。」

と言った。

それから数年の後、宝山荘で「詩の会」が開かれたことがあった。そのおり参加した芸術院会員の書家・松本芳翠は、教祖の「日月」の書を見て、

「大体、日月のごとき字は点画が決まっているので、誰が書いてもそううまくできるものではないが、この書はじつにみごとなものだ。」

と称賛したという。また、やはり芸術院会員で中国文学者でもある土屋竹雨も教祖の「救世」の書を見る機会があり、その非凡さを激賞している。

後になって教祖は揮毫をしながら、みずからの書について、

「私の書いたものをほめる人がいるけど、どこがいいのかな──書でいいのは一休禅師のものだ。これは上手に書こうなどという気がみじんもない。衒いがないからいい。」

と話している。このように教祖の書画は、一休の書について深い共感を込めて語っている言葉からも察せられるように、規格や約束ごとにとらわれず、ただ無心に筆を揮うことによって、魂の奥底からあふれ出る美への熱い思いや救世の情熱が、そのままに形になって現われたものである。もとよりそれは、芸術作品としての意味をもつばかりではなく、その本来の狙いは、人々を苦しみから救い、至福の境地へ導くという、生きた救世の神業を完遂する点にあった。

それを裏付ける奇蹟の話が立教以前から数多く伝えられている。

草創期の幹部の一人であった竹村良三の娘・清美は、ある日、教祖宅の千手観音を奉斎してある部屋へはいったところ、にわかに霊眼が開け、床の間に美しい回廊と立派な広間のある広壮な御殿が見え、その中の一段高い雛壇のような所に、教祖が衣冠束帯に威儀を正して坐っている姿を見たという。

このほかにも、書や観音像から発する光を見たという話は数多くあるが、書によって直接救われた体験例も多い。教祖が揮毫をした画像や書は、宗教活動の禁じられた時代の中で、救いの力の源として、ひそかに礼拝の対象とされたのであった。