昭和一一年(一九三六年)八月以降、玉川の本部は玉川郷の名称を改めて、新しく宝山荘と名付けるようになった。この背後には本部の名前一つからもその宗教的色彩を取り除こうとした意図が感じられる。しかし、この後もなお宝山荘は、昭和一九年(一九四四年)の五月まで、否応なく太平洋戦争へと突き進んで行く不穏な時代から、戦時下の緊張の時代へと移り行く暗い世相の中で、全国に散在する信者にとっては、この闇の世にともされた、たった一つの灯火として、強い心の支えとなり、喜びの源となる、希望の地であり続けたのである。

大宮事件から間もない、昭和一一年(一九三六年)九月、宝山荘において「観音百幅会」という名の会が発足した。その規定にはつぎのような記述が見られる。

「岡田自観先生が丹精になる観世音菩薩画像が、一般画家のそれと異り、其高き気品と優雅端麗なる妙筆は、実に当代類を見ざる所として多数の翹望ありしが、遺憾にも今日まで諸彦の御期待に添ふ能はざりしは、全く先生が寸暇無かりし為にして、洵に止むを得ざりしなり。

然<しか>るに先生に於かれては、頃日小閑を得られしを以て、年来の御願望たる、観音尊像百幅の揮毫に精進せらるる事となる。勿論今回は、特に全霊を罩められての御力作なれば、蓋し一家の至宝として永く後世に伝へらるべき逸品たるは、ここに贅言を要せざる所なり。

恐らかくの如き好機は再び来るなきを思惟す。何卒渇仰の諸彦、奮って御申込あらん事を。」

観音画像は尺五紙本(約四五センチメートル幅の紙)、または二尺二寸(約六七センチメートル)幅の横物に描かれ、一幅五〇円で頒布された。そのうち、一葉観音、達磨観音、業平観音(口絵カラー写真参照)など十数点は現存しているが、いずれも柔和円満、しかも気品あふれた容貌は、清楚な色彩、流麗な描線と相まって、見るものを至福の境地へ誘わずにはおかないものがある。

「観音百幅会」は、活動の道を絶たれた教祖が芸術作品を描くという形を通じて観音像下付の手だてを求めたものである。その名の通り、一〇〇体の観音像の頒布が予定されていた。けれども大宮、玉川両事件のあとでもあり、動揺する信者も多く、頒布は思うにまかせない状態であった。しかしその中で、ひたすら教祖に付き従う信念の人々は、芸術的な香り高い彩色の画像を、ひそかに信仰の対象として下付を受けたのである。こうして丹精を込めて描いた観音画像は厳しい時代にありながら、なおわが身の危険をも顧みず、教祖を敬い続けてやまない人々の心のよすがとして、大きな力と希望を与えたのであった。

話はさかのぼって昭和一一年(一九三六年)の弾圧より少し前のことである。奉仕者もふえ、泊まり込みの病人も多く、また浄霊を求めて訪れる人々も日増しに増加の一途をたどり、さしもの宝山荘も手狭になったために、教祖は私邸の建築を思い立ち、宝山荘の南西の一画を整地して、大工の沼田を呼び、指示を与えたのである。

その後間もなく弾圧に遭遇し、資金繰りが苦しくなったが、よ志の育ての観である叔母のれ

い<ヽ>の融通で七月五日に建前をし、三か月後の一〇月なかばにようやく完成をみた。

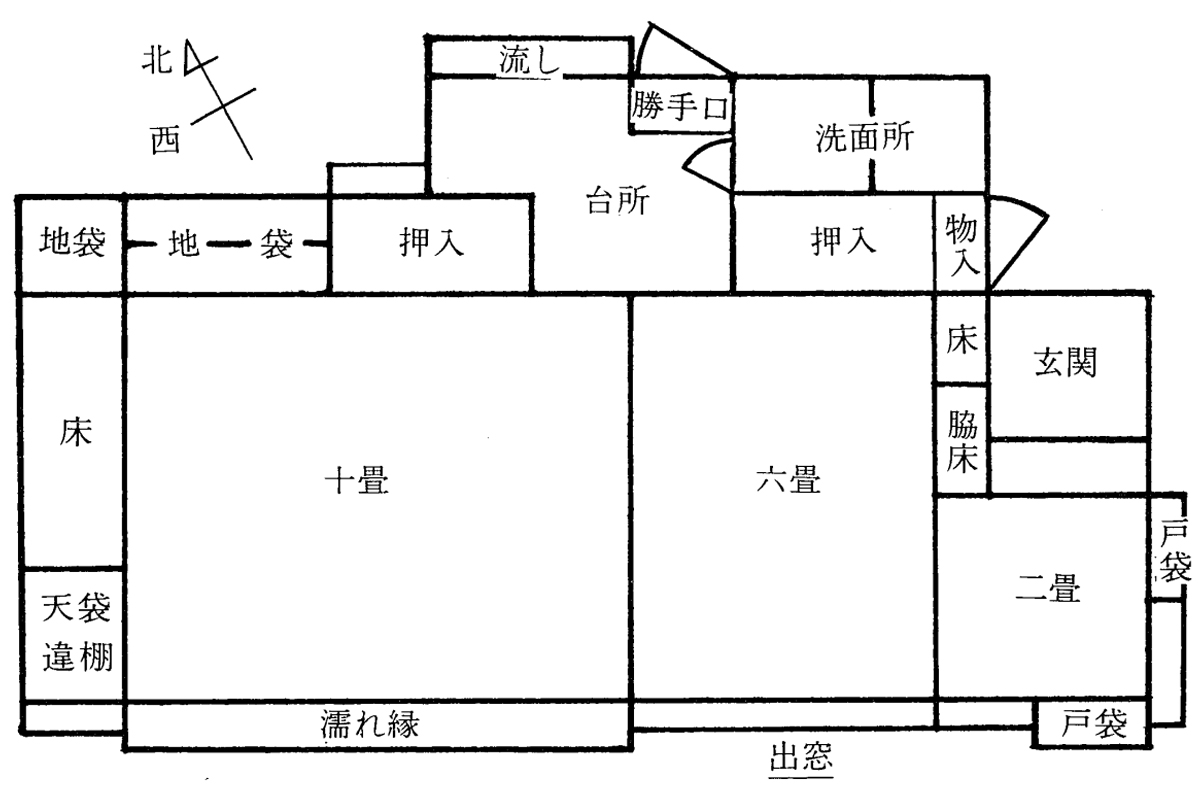

この新居は約一六・五坪(約五四平方メートル)の面積で間取りは図のように一〇畳、六畳、二畳の三部屋と玄関、台所のあるこじんまりしたものであったが、居ながらに富士山を眺められるよう西向きに建てられ、名前も「富士見亭」と命名された。一〇月一五日の『日記』に、

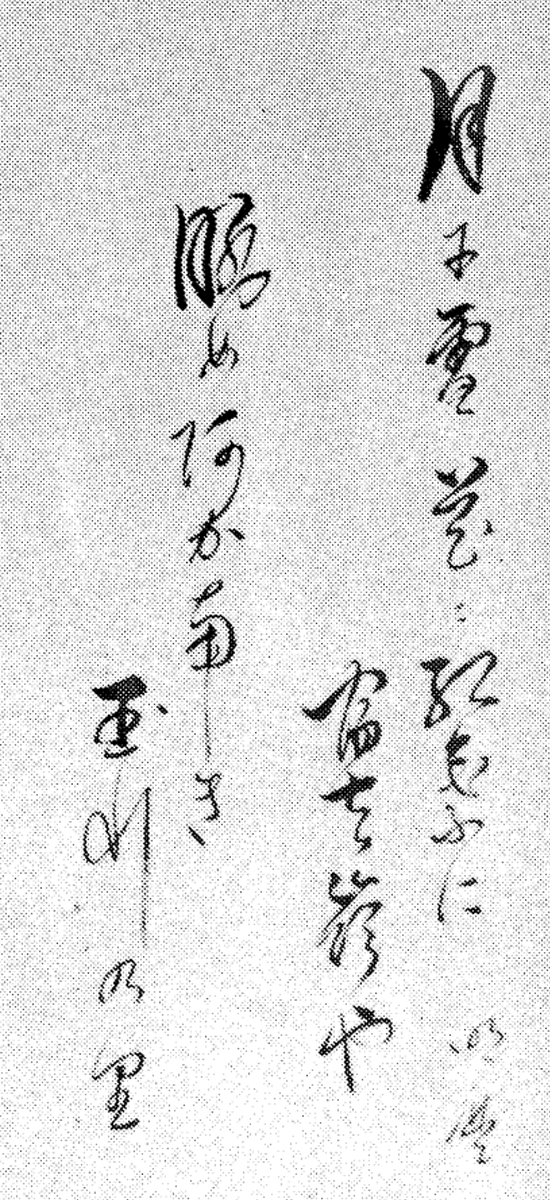

富士見亭へ今日より住ふ事となりぬ何かと終日忙しかりける

という歌が見られる。

これまで教祖は、住居の増改築をしたことは何度もあったが、立教以後、新築したことはこの建物が最初であり、しかも、教団の基礎が作られた宝山荘時代、じつに一〇年近くにわたって起居をしたのはこの富士見亭であった。

ここでの静けさを尊んだ教祖は、揮毫や執筆をこの家で行なうようになり、また官憲の内偵の厳しい中で、邸内に奥まったその立地条件が、弟子たちと話すのに好都合であったために、富士見亭はおのずから神業上きわめて重要な意義を担うことになったのである。

当時、宝山荘には大きな桜の木をはじめ、たくさんの木々が茂っていた。庭の一隅には池があり、子供たちには楽しい遊び場であった。ここで子供のころを過ごした岡田斎三代教主は、つぎのように山ヨ時を回想している。

「池の回りには、大きな枇杷の木や、名も知らぬ隣りの家の木の茂みが、欝蒼と重なり合って、いつでも暗く、ジメジメして蛙の卵が池のふちにびっしりとからまっていたり、水スマシやボーフラの棲家で、そのうえ、子供たちの天国でした。

明るい雰囲気のお好きな明主様<*>が、ここだけあまり手を入れずに残して置かれたのが、今思うと不思議です。二代様<**>が自然なのがお好きで、案外その頑強な抵抗にあわれて、明主様も仕方なくここだけは自然のままに残されたのだろうかと、ちょっと微笑ましい想像もしてみたりします。

この池から道が二つ付いていて、左の方を登れば、明主様のお住居の富士見亭のすぐ前に出られます。

上って来て西に向かって立つと、大空が広々と広がって、その真下に緑の畑や用水川や、ひなびた民家や、ときどき土ぼこりの上がる道路が素朴に散らばって、その向こうに多摩川がキラキラと光って流れ、それを越えたところに川崎の街並、その上に晴れた日には丹沢連山やアルプス連峰、そして富士山がくっきりと眺められるのです。

明主様は、朝に晩にこの景色を楽しまれ、それが眺めたいばかりに、とうとう富士見亭を西向きに建てられ、夏は何もかもガンガラ干しにせんばかりの強烈な西日に悩まされたり、冬は軒にツララが下がるような冷たい北西風のすきま風に震えながら、それでも母屋の方には行かれず、ここを愛し、暮し通されました。

晴れた日の夕方、一日が済んで、気だるいような気配が下の街や村をおおい始めるころ、向かいの山々は、入陽を迎えて急に稜線をきわ立て、いきいきと活気を呈し始めます。

すると、今まで白っぱくれていた空が急に茜色に色付いて、みるみるそれが空中に広がってくると、なんの変哲もなかった雲までが、ふっくらとふくらみをもって内側から輝き出し、金覆輪の装いもまばゆいばかりに大空に君臨し始めるのです。こうなると地上はただひっそりと息をひそめて、このしばしの大空の饗宴を、なすすべもなく見守っているより仕方がなくなってしまうのです。

初めてこの土地を目にされた時の明主様の驚きと喜び、十分の一にも満たない資金で、どうしても手に入れずにはおかれなかった明主様のお気持ちが、私にもわかるような気がします。こんなすばらしい所は、東京中探してもないと、今でも私は思っています。“藤壷”<***>ゆえとは言いながら、この宝山荘を手放された明主様のお気持ちを思うと、なんだか私の胸までチクチク痛んでくるようです。」

* 教祖の尊称

** 教祖夫人・よ志のこと。教祖昇天後二代教主を継承

***江戸初期、野々村仁清が作った色絵藤花文茶壷・国宝。世界救世教所蔵

自然の風景と対座し、その静寂感<せいじやくかん>に浸<ひた>りきって、宗教的感性をとぎすませた教祖は、大自然の中でもとりわけ富士の霊峰を仰ぎ見るにふさわしい、より近接した景勝<けいしよう>の地を後々聖地とすることになるのであるが、そうした地縁は、すでにこのころ、心の深いところで始まっていたと言えるのである。