昭和一六年(一九四一年)も暮れに近い一二月八日の未明、ハワイの真珠湾奇襲を敢行し、世界の列強を相手に戦闘状態に突入して以来、緒戦の多大な戦果に勢いづいた日本は、南洋諸島からインドシナ半島、さらにインドネシアへと、次々に戦線を拡大していった。

一方、国民は軍の報道する連戦連勝の戦果を喜び、銃後の守りも支障はなく、平穏無事な生活が続いていた。

しかし教祖は以前から、日本の敗戦をひそかに予言し、信頼できる信者に限って、これを伝えていたことは既述の通りである。その内容はたとえば、

「九分九厘まで負けるが、あとの一厘で勝つ。」

といった漠然とした表現にとどめたこともある。相手によっては、もっとはっきりとした言葉で話をしたこともあった。

日米開戦から二日後の一二月一〇日、マレー沖で日本海軍がイギリス戦艦「プリンス・オブ・ ウェールズ」と「レパルス」を撃沈するという勝利を収めた。当時、海軍少将であった堀内茂礼はこの作戦に参画していたので、妻の堀内照子は戦勝の礼のため教祖をたずねた。すると、

「今度は勝ったが、今に負ける。負けなければ本当の日本にはなれない。」

とはっきり敗戦のことを話したのである。

また、ある信者にはつぎのように話をしたこともあった。

「この戦争の見通しは暗い。今、本当のことをいえば弾圧されるから言えないが、大変なことになる。」

また、太平洋戦争が始まる前の昭和一四年(一九三九年)の暮れのことであった。教祖はそのころ、岩手県の釜石で布教をしていた荒屋乙松に、

「釜石は今に火の海になる。早く石巻か一関へ行け。」

と言った。荒屋は苦労の末、布教の地盤を築き、大いに発展している時であったので、内心未練があったが、教祖の言葉に従って一関へ移った。

果たせるかな、それから六年後の昭和二〇年(一九四五年)、戦争の末期に、軍需工場が集中していた釜石は、アメリカ艦隊の放つ艦砲射撃のため、全市が壊滅するという大きな被害を受けたのである。

荒屋は、

「戦争が始まっていないのに釜石が火の海になることを知っていらした明主様。この明主様を神様と思うなと言われても、思わずにいられようか。」

と、深い畏敬の心をもって回想している。

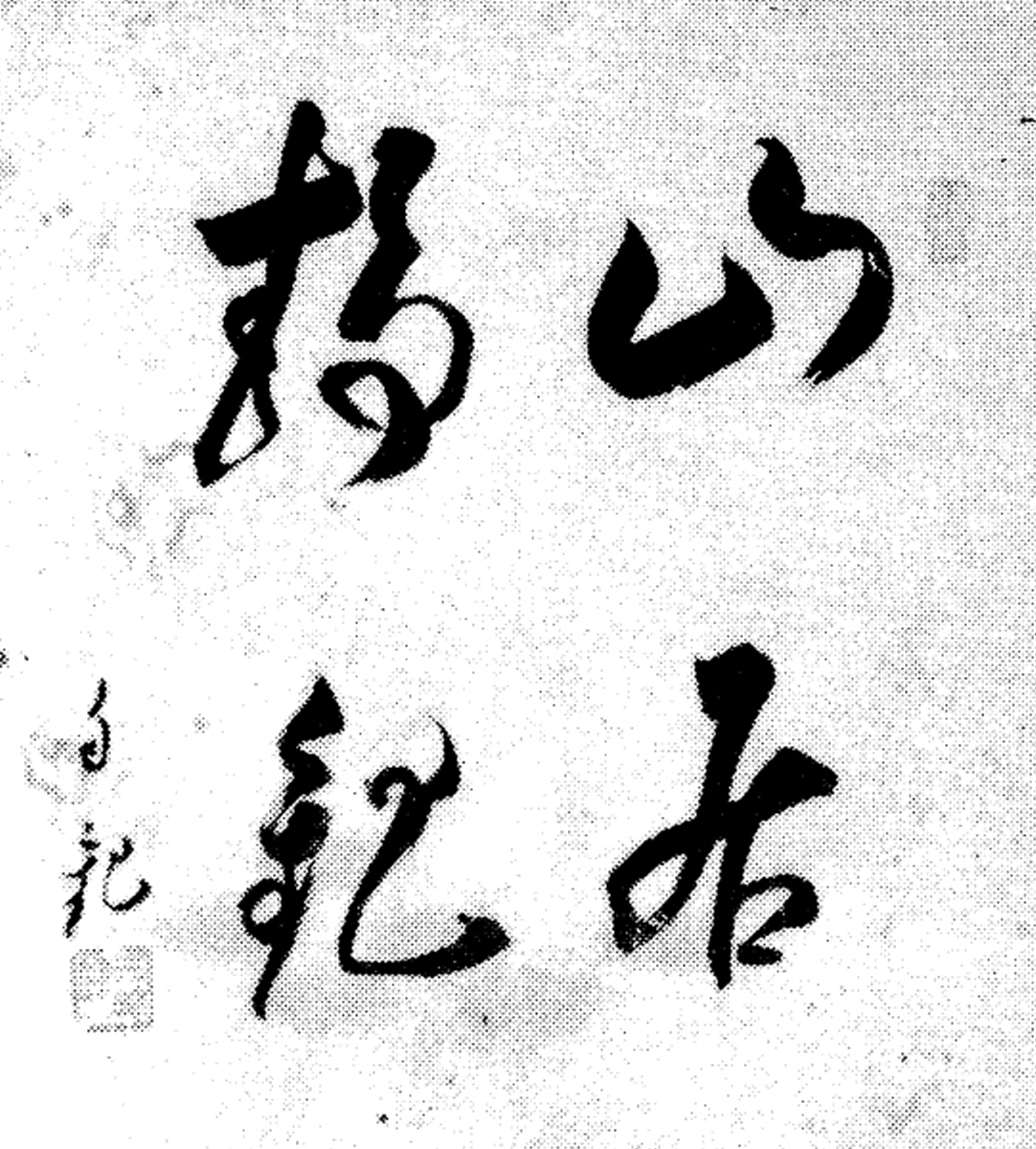

荒屋の弟子の伊籐政治郎は、宮城県の気仙沼で治療活動をしていたが、戦争が始まる以前に、教祖から「山居静観」という色紙を与えられた。色紙を見ているうち、この文字から、戦争が深刻な事態になることを予感した。荒屋が教祖の言葉によって、非常の事態を予想していたこともあり、伊藤は、いよいよその確信を深めて、昭和一六年(一九四一年)の二月ごろ、気仙沼の奥の鹿折の山中に避難所を設け、信者や自分たちの大事な品物を疎開した。しかし、まだ太平洋戦争の始まる以前のことであり、これを知って、

「あんな山の中に誰が建てたんだ。」と笑う者が多かった。

ところがはたして、昭和二〇年(一九四五年)七月と八月、終戦直前になって、気仙沼も何度か戦災にあい、火の海と化したが、伊藤たちは山の避難所で無事に終戦を迎えることができ、教祖が色紙に書いて与えた文字そのままになったのであった。

教祖はまた、早くから一部の信者に、

「戦争が東北に突入すれば終わる時は近い。」

と語っていたが、釜石や気仙沼などが戦災にあった翌月に、その言葉の通り終戦となったのである。

また、昭和一七年(一九四二年)四月のこと、教祖から、山口県の萩に行って布教をするようにと言われた平本直子は、東京を離れるので息子の将来が気にかかった。それを察した教祖は、

「あんたの息子は、私に任せなさい。役に立つ人にしてやる。そのころになれば徴兵なんかなくなる。」

と言った。その時は開戦から五か月日、打ち続く戦勝に酔<よ>いしれ、国民の意気は天をつくばかりの時であったので、「徴兵がなくなる。」などとうてい理解できることではなかった。

さらに、戦争も末期の昭和二〇年(一九四五年)八月一日、面会に来た平本に、教祖は、

「遅くも来月になれば、敵機は一つも飛ばなくなる。」

と言った。その言葉通り二週間後には、終戦となったのである。

すでに昭和一七年(一九四二年)ごろから教祖は、大都市に在住する信者に対して、地方への疎開を勧めた。そのころはまだ、表だって疎開を勧めると、戦争に非協力ととられるので、教祖は、

「地方に親戚があったら、そこへ行って浄霊を取り次ぐように。」

と言って、暗に疎開を勧めたという。その教祖の言葉のまま、疎開して生命を救われた人々や、火災などの危難から脱出できた人々も沢山あり、戦時中の奇蹟の話は枚挙にいとまがない。しかし、中には疎開の指示に従わず命を落とした者もあった。

当時の幹部の一人に、東京の深川で布教していたMという人がいた。教祖は日ごろから、「深川あたりはもっとも危険性が多い。」と再三疎開を勧めたが、本人はなぜか曖昧な態度に終始して、その言葉に従おうとしなかった。もう東京在住の信者は疎開を終えた昭和一九年(一九四四年)の夏のある日、井上茂登吉がMに疎開のことを問うと、彼は、

「探してはいるが、適当な家がない。」

と答え、探せばまだ家はあるはずなのに、いっこうに腰をあげる様子がなかった。ところが翌二〇年(一九四五年)三月一〇日の夜、アメリカの大型爆撃機B29の大編隊が東京上空に来襲した。この時の空襲は、下町を中心に二三万戸の家が焼失し、罹災者は一〇〇万人を越え、死傷者は一二万人を数えるという大変な被害となった。

この日を境にMはいっこうに姿を見せなくなり、しばらくして行方がわからないとの情報があった。やがて、疎開先で一人生き残った家族の者がM親子五人の焼死を確認したと、涙ながらに教祖に報告したのである。

また、このような例もある。教祖は多くの人に疎開を勧めたにもかかわらず、高頭信正には何も言わなかったので、彼は仲間から見捨てられたようで、寂しい気持ちえしていた。ところが戦争が終わってみると、あたりはほとんど焼け落ちて、高頭の寺のあった王子区王子(現在・荒川区王子)から上野まで見渡せるほどであったのに、高頭の家の界隈だけが不思議に焼け残っていたのである。高頭の使命、その土地の因縁などから、焼け残ることを教祖は、初めから 承知していたのに違いない。

このようにおりに触れ弟子たちに敗戦の近いことを知らせた教祖であったが、その頭の中には敗戦のあとに来る輝かしい日本の未来がしっかりととらえられていた。昭和一九年(一九四四年)二月五日にはつぎのような歌を詠んでいる。

戦ひに飢に病になやむ日の後に光の世ぞ来つるらむ