教祖の美術品蒐集は、実業家時代にさかのぼる。すでに少年のころから美術を愛し、一度は画家を志したこともあったほどであるから、生活に余裕ができるにつれて、気に入った美術品を少しずつ買い求めたのである。

旭ダイヤが飛ぶように売れた大正六、七年(一九一七、八年)のころには、横山大観の作品もその蒐集に加えられていた。しかしその後、たび重なる経済上の破綻から、これらの美術品もすべて手放さざるを得なかった。

そして、ふたたび美術品の蒐集を始めたのは、第二次世界大戦も終わりに近い昭和一九年(一九四四年)の春のことであった。よ志と共に映画を見たあと、教祖は有楽町界隈を散策する途中、とある美術商の店頭に、加賀百万石の藩主、前田家に伝来した蒔絵(金粉、銀粉などで漆器の表面に描いた絵)の料紙箱(用紙を入れておく箱)や硯箱を見つけた。

教祖はその品が気に入り、すぐその場で買い取ることに決めたのである。翌日、宝山荘へ品物を届けに来た店主は、つくづく感に耐えないように言った。

「どんなお客でも、お買い上げの時には必ず十分に説明を聞き、念入りに調べたうえ、さらに値切るというのが普通なのに、岡田さんはご覧になるや、すぐに言い値でお買いになったんです。そのお眼の高さと、買いっぷりの良いのにはじつに驚き入りました。」

このことがあって間もなく箱根へ移ってからは、出入りの美術商はしだいに多くなり、終戦を契機に、蒐集は本格的になっていった。終戦直後のころ、教祖が鑑識眼をもっていたのは、とりわけ蒔絵などの限られた美術品であった。その後、持ち込まれる美術品の種類は年とともにふえ、また一方それに関する写真図録なども手にはいって、教祖は一年一年、新たな美術品の分野に対する鑑識眼をとぎ澄まし、研鑚を積んでいった。昭和二二年(一九四七年)、二三年(一九四八年)は琳派と日本陶器、昭和二四年(一九四九年)は近代画や大和絵、浮世絵、昭和二五年(一九五〇年)は東山水墨画、古筆、墨蹟類、宋元画、昭和二六年(一九五一年)には中国、朝鮮の陶磁器類、仏画、昭和二七年(一九五二年)にはいると、仏像、というように、美術品の鑑識修業は休むことを知らなかった。しかも教祖は、それを神が自分の目を開こうとして課した美術教育であると受け止め、全身全霊で美術の研鑚に没頭したのである。

このように教祖は年ごとに新たな芸術の諸分野を学んではみずからのものとしていった。通常、美術の一つの部門を修得するのにも、一〇年単位で取り組まなければものにはならないとされている。そのことを思えば、教祖の上達ぶりは尋常ではないというべきである。

教祖は、あらゆる機会を求めて美術を学んだ。解説書や図録に日を通したり、展覧会に出かけたり、美術に造詣の深い人々から生きた知識を吸収したりした。昭和二六年(一九五一年)から始まった関西巡教む、ひとつには仏教芸術の宝庫である京都や奈良をたずねるという意図があったのである。

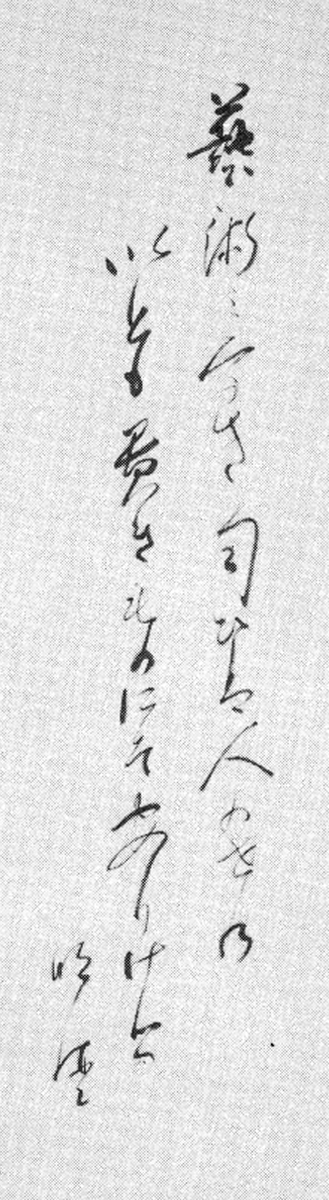

教祖が目を通した美術書は非常に多い。日本絵画を歴史的に網羅した『東洋美術大観』全一五巻、世界各地の主要な美術品を集大成した『世界実観』全一二巻、『大正名器鑑』全九巻、白鶴美術館<*>の所蔵品を収録した『白鶴帖』全五巻、同じく根津>美術館<**>の『青山荘清賞』全一〇巻、法隆寺をはじめ有名寺院の宝物<図録など、多数に及んでいる。 * 神戸市東灘区にあり、醸造酒業者・嘉納治兵衛の蒐集品を収める。中国の青銅、銀器、陶磁器に名品が多い **東京都港区にあり、実業家・根津嘉一郎の蒐集品を収める。蒐集は東洋美術の各方面にわたっているが、とくに尾形光琳の「燕子花図屏風」は有名である [imgpat book="TG" p="400"] 教祖の蔵書中、出色なものに、『ザ・ユーモーフォポウロス・コレクション』がある。これは英国の著名な蒐集家の名を冠した、東洋美術品の図録である。当時の出版技術の粋を凝らし、この書物そのものが一つの美術品であるともいわれ、限定出版のため、当時日本には三部しかないとされた、愛好家垂涎(非常にほしがる)の貴重な書物である。 *ユーモーフォポウロスは一八六九年~一九三九年の人。その蒐集品はイギリスの大英博物館、ビクトリア・アンド・アルバート美術館に寄贈され、現在両博物館の主要なコレクションとなっている。なおこの図録は一九二九年、ロンドンで出版 教祖はまた書物ばかりでなく、その道に詳しい人々に会い、話を聞く中から多くを学んでいる。そうした中の一人にあげられるのが、武者小路千家の官休庵・九世・家元・愈好斎千宗守<ゆこうさいせんそうしゆ>(一八八九年~一九五三年)である。戦後間もないころ、よ志がお茶を習うことになり、宗守が教えに来るようになったのが、親交の生まれるきっかけであった。

教祖自身は茶を習うことはしなかったが、よ志の稽古が終わると、歴史に精通しており、ことに墨蹟に詳しい官休庵・家元の話に楽しげに耳を傾けたのである。

ある日、茶人で、雑誌『新建築』を主宰する吉岡保五郎が、家元と一緒に来たおりのことであった。稽古の前に、まずひとしきり美術談義に花が咲いた。それから茶の稽古が始まり、終わるとまた談論風発、話がはずんだのである。このような時、教祖は相手が驚くほど謙虚に教えを求め、その説を聞いたという。

奈良・薬師寺の管主、法相宗の管長で、碩学(広く深く学問をしている人)の誉れ高く、また美術にも造詣の深かった橋本凝胤<はしもとぎよういん>(一八九七年~一九七八年)が、官休庵・家元の案内で箱根美術館をたずねたのは昭和二七年(一九五二年)の夏であった。教祖はこれについて、

「数時間談話を交したが、殆んど十年の知己の如く話がはずんだ。」

と書き、一方橋本も、その時の思い出を、

「教祖さんとお話していて感心したことは、相手から学び取るという熱意がありありとわかったことで、いちいちメモを取られたりして、あれだけの地位におられながら、〝勉強する〟という飽くまでも上向きのご生活をしていられるのはまったくお偉いことです。」

と語っている。

しかし、こうした研鑚は、ほかのことをないがしろにし、美術三昧に没頭しつつされたものではなかった。事実はむしろその反対で、寸暇を惜しむ忙しさの中で、このような学びが進められていったのである。それは単なる知識や趣味のうえの勉強ではなかった。一方で百戦練磨の美術商を相手に、美術品を入手しながら、同時にその勉強もするという、待ったなしの真剣勝負なのであった。

教祖が美術書に目を通すのは、書の揮毫が済んだあと、大体夜の八時から九時ごろの時間と、一一時からの新聞を奉仕者に読ませながら聞いている時間、それに真夜中の一二時から午前二時にかけて、口述筆記の合い間に担当者が信仰体験記や寄書(教団機関紙にあてられた投稿文)を朗読する、それを聞きながら美術書を見るということも多かった。

このような大部の美術書ではなく、美術雑誌のたぐいは、三、四日ごとの調髪の時間に、担当者が朗読するというのが習わしになっていた。わずか二、三〇分の時間もけっして無駄に過ごすということをせず、仕事の組み合わせを考え、できるだけ二つ三つの仕事を同時に進めるのが教祖独特の方法であった。

こうして弛まざる研鑚を続けた教祖はわずかな期間に、専門家も舌を巻くほど、東洋美術全般にわたって通暁(深くわかる)するようになり、その鑑識眼の鋭さに、やがて美術商の方が敬服するようになるのである。