短時日のうちに頭角をあらわした岡田商店の地位を不動にしたものは「旭ダイヤ」の発明である。これは教祖自身の発案、研究になる、全く新しい方法によって作られた装身具である。

大正二、三年(一九一二、四年)ごろの、ある夏の日の午後、神奈川県の金沢の別荘で、昼寝をしていた教祖は、軒先に吊るしてある風鈴の、涼しい音色に目を覚ました。音のする方を見ると、少し西の空に傾きかけた太陽から、赤味がかった光芒が斜めに差し込んで、かすかにゆれる風鈴にあたり、虹のような七色の光に輝いている。

教祖は、しばらくその美しさに見入っているうちに、ふと気がついた。

「婦人の髪飾りや洋装の胸元に、この輝きを利用できたら、どんなにすばらしいことだろうか。」

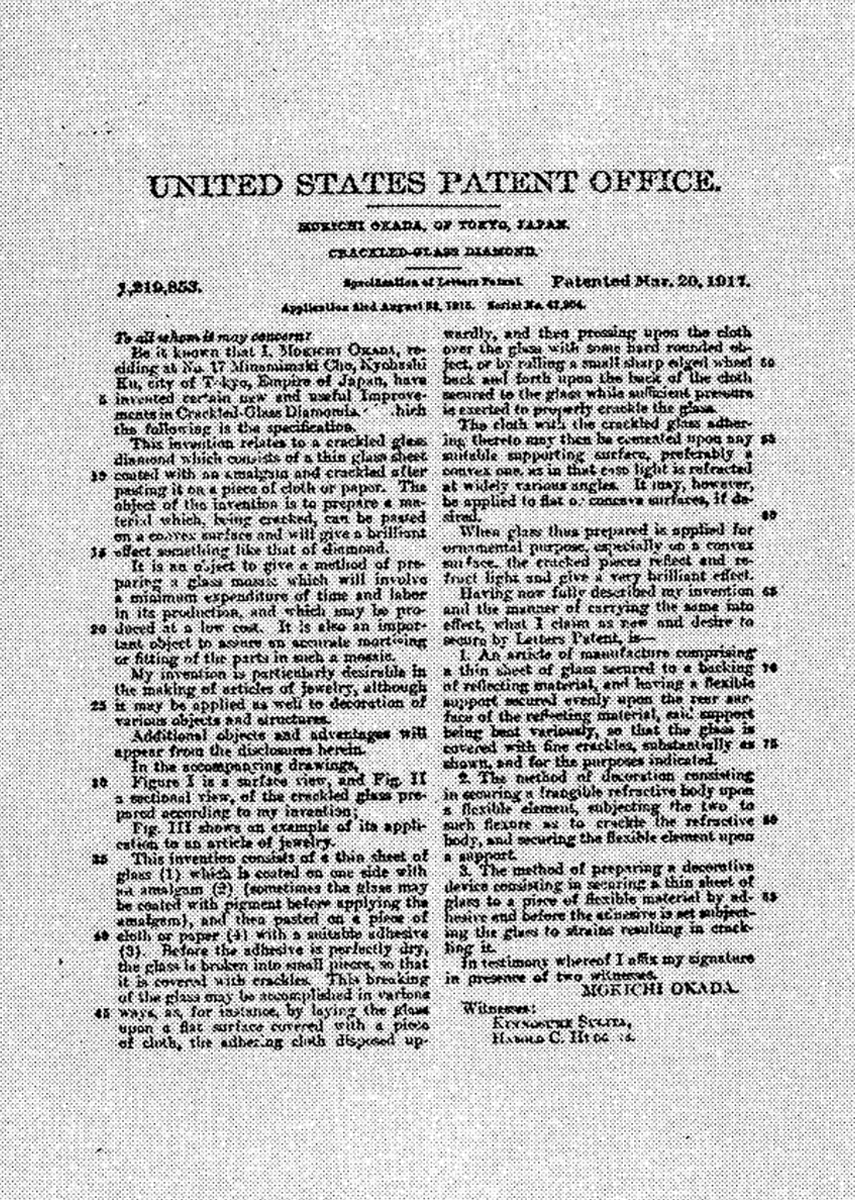

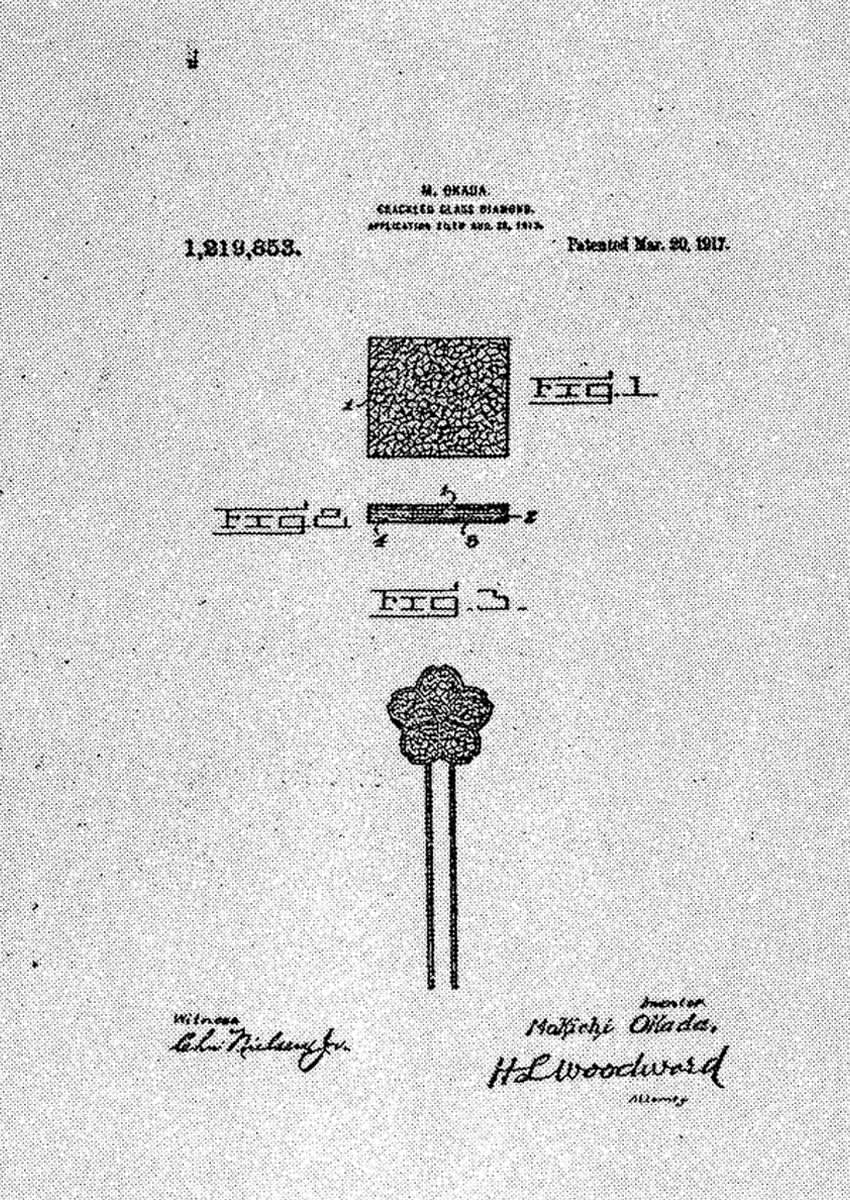

このアイデアに思いをこらした教祖は、さらに一段と想を練り、工夫に工夫を重ね、ついに鏡を利用することに思いいたった。これは、ごく薄い鏡を紙か絹布に貼って細かく割り、それを紙や絹布ごと金属やセルロイドの台に貼り付ける方法であった。この方法によってできあがったものは、本物のダイヤモンドのように目にまばゆく輝き、しかも、さまざまな色彩に変化する。そのうえ、櫛、簪〈かんざし〉、ブローチなどに広く活用することができるものである。

教祖は間もなく、これを商品として売り出すとともに、さっそく「ワリダイヤ」の名称で特許を申請した。大正四年(一九一五年)五月のことである。翌五年(一九一六年)八月、星と月を組み合わせたデザインの商標登録をしたが、その時から「旭ダイヤモンド」、略して「旭ダイヤ」と呼ぶことになった。

「旭ダイヤ」の斬新な美しさは、当時の女性の心をみごとにとらえた。(口絵カラー写真参照)。鏡であるから、光を受ければまばゆく輝き、まわりの色により無数の彩りに変化する。しかもこの「旭ダイヤ」のうち、安い方の品はといえば、卸値で一ダース(一二個)が一円三〇銭くらいからという格安の売値である。これなら、誰でも容易に買うことができる価格であったから、製品のすばらしさと相まって全国から引き合い(売買の取り引き)が殺到し、作っても作っても追いつかないほどであった。

岡田商店の番頭・木村金三の子息、二代目の木村金三は、子供のころ、家族と芝居を見に行ったおりの「旭ダイヤ」の印象的な思い出をつぎのように述べている。それは幕間(芝居が一段落して幕が下りている休憩時間)に弁当を食べている時のことであった。父親が、「ちょっと立って劇場の中を見てごらん。」と言う。木村少年は言われたように立ち上がって、薄明るい照明に照らし出された客席を見回した。するとほの暗い劇場のあちらでも、こちらでも、女性の見物客の頭がキラキラ、キラキラと光るのである。木村が謎めいたその美しさに思わず見とれていると、父親は、「あれはみな、岡田商店の旭ダイヤなんだよ。」と誇らしげに教えたのであった。

岡田商店は、この「旭ダイヤ」の装身具だけで、当時の金で一〇万円という大きな利益をあげた。また、この製品の取引先は、東京の三越、白木屋、松屋、白牡丹、三枝、関口、大阪では大丸、芝翫香、井筒屋など、東西の百貨店、有名老舗を網羅するものであった。このようにして、大正五年(一九一六年)、教祖三三歳の時、岡田商店は業界の一流店となり、その地位は不動のものとなったのである。

「旭ダイヤ」を発明して数か月たった大正四年(一九一五年)の七月、教祖は続いて「ブライト櫛」という製品を考案した。これは、金属かセルロイドの面に凹凸をつけ、そのくぼみに彩色ガラスや無色のガラス、または、ガラスとエナメルを装填し、真に金属を貼り付けたものである。

この「ブライト櫛」と「旭ダイヤ」とに共通していることは、伝統工芸である螺鈿につながりがあることである。螺鈿とは、夜光貝、鮑貝、蝶貝のような真珠光を放つ貝殻を磨いて平らにし、文様の形に切って貼り付けたり、細かく割って蒔いたりする技法、つまりかんそうである。すなわち、「旭ダイヤ」、「ブライト櫛」はともに、それまで、金属やセルロイドの板に光沢のある貝殻の片を装填したやり方を、新しくガラスや鏡に試みたものである。教祖のこの着想は、人々の意表をつき、しかもその効果はすばらしいものがあった。

ここで日本の工芸史を今少し詳しく顧みてみると、螺鈿そのものは、漆器に飾りを加える一つの方法として考案されたであったことがわかる。この嵌装は、すでに触れたように、文様に切り透かした貝殻の片を漆面に貼るか、はめ込むか、することであった。江戸時代には、この漆・工芸作家として個性的な作家が多く出たが、なかでも強烈な個性を発揮したのが光琳その人であり、「八橋蒔絵硯箱」(東京国立博物館所蔵)は彼の最高傑作として有名である。そこに嵌装された貝片の燕子花の花弁は見る者の心を放さない。こう考えてくると、教祖の光琳に対する心酔は、彼の絵画のみでなく、工芸一般に及んでおり、それなればこそ、螺鈿の応用がこのような発明を生んだことがわかるというものである。

美しいものを身に付けたいという願いは、人間共通のものであろう。とくに、女性にこの思いが強いことは否めない。しかし、本物の蒔絵や螺鈿、さらにダイヤを使った櫛や簪などは、庶民には手の届かない高嶺の花である。

人々のこの願いに応え、模造品ではあったにしても、本物に近い形で、しかもできるだけ安い価格で提供し、庶民に喜んでもらえるものを作り出そうと工夫を重ね、努力を続け、そうしてできあがったものが、前記の「旭ダイヤ」をはじめとする一連の作品である。大正四年(一九一五年)、実用新案特許の書類には、

「外観優美*ナルノミナラズ、かノ蒔絵等ニ比シ、実用新案特許の書類には、等二比シ、頗ル廉価二供給シ得ラレ、且持久力ニ富ミ、真二実用二適スル考案ナリ」

の一文が見えるが、教祖の真意がうかがわれる文章である。

*振り仮名は編集者・挿入

急増する注文に応ずるため、浅草区三筋町四三番地(現在の台東区三筋町二丁目一九番地付近)に大きい家を借り、そこを改造して工場とした。そこでは日夜数十人の女工が「旭ダイヤ」の製造にあたったのである。

国内市場に対して、このように活気に満ちた働きかけをしたばかりか、海外市場に対しても、教祖は世界的な構想をもって、次々と手を打ったのである。

まず、世界のおもな国々から、「旭ダイヤ」の特許を取得したことがあげられる。そのころ、特許制度が確立していた国は、日本のほかに、イギリス、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、オーストラリア、カナダ、インド、ブラジルの合計一〇か国であった。教祖はこの一〇か国全部の特許を取得したのである。

しかも、ここで注目すべきことは、この海外九か国への出願が、まだ日本の特許がおりないうちに行なわれていることである。

このことは、教祖が初めから、日本国内だけではなく、世界を相手にするという、まことに大きな視野に立って事業を始めたことをはっきりと示している。

そして教祖はまた、「旭ダイヤ」販売のために、英語に堪能な塚本という男をアメリカへ派遣したり、母の郷里・信州から少年を呼んで、自宅から外語学校へ通わせ、卒業後は岡田商店の海外担当の店員として仕事ができるようにと、将来に備えたりしたのであった。

大正初期のころは.「日本は後進国、西洋諸国は先進国」というのが、日本人一般の見方であった。良いものといえばなんでも西洋のものとするいわゆる「上等舶来」という考え方が一般化していた。したがって当時、日本の工芸の一製品を、こともあろうに、西洋の大国アメリカに売り込みに行こうなどということは、思いもよらないことであった。これを知った同業者たちが、びっくり仰天したのも当然である。

アメリカヘ渡った塚本は、現地で詐欺に会ったりして、残念ながらこの計画は実現をみなかったが、大正期にあって、すでに教祖の目は、世界に向かって大きく開かれていたことが、この一事をもってしてもよくわかるのである。