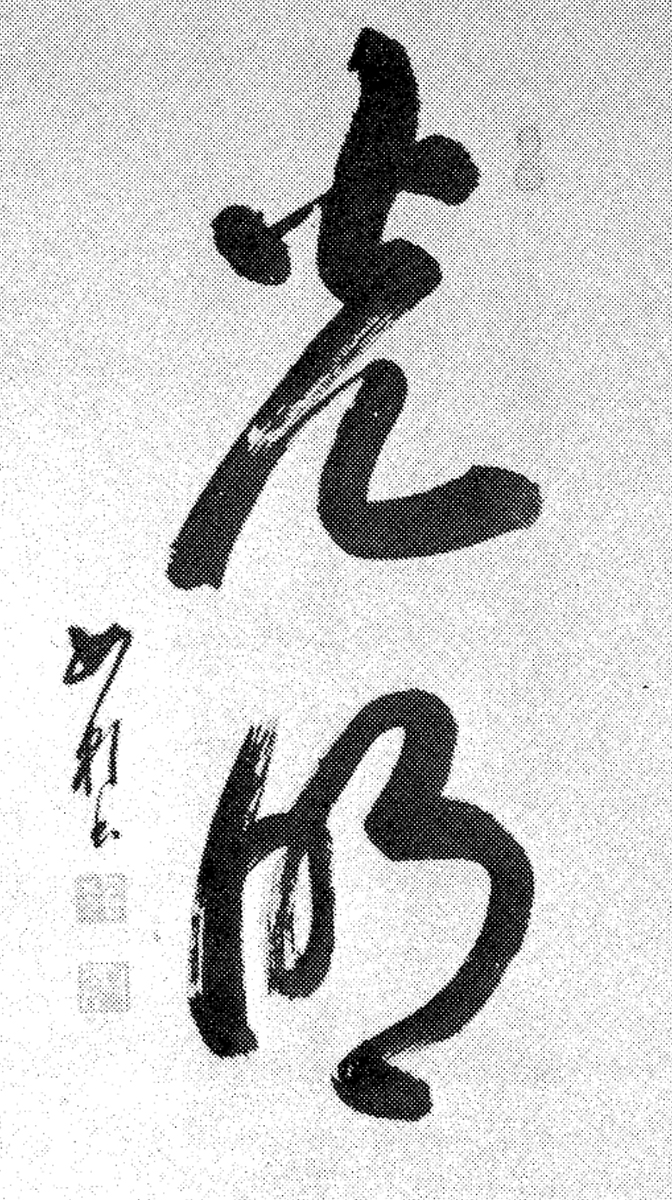

救世の神業を始めて以来二十余年、教祖みずから揮毫した書画は厖大<ぼうだい>な数量に達する。その間、教祖は一貫して並々ならぬ情熱を込めて筆を揮った。

教祖の書を専門の書家が賞賛したことはすでに触れたが、そうした芸術的な価値をもつとともに、教祖の書画は常に神業の核心であり、さまざまな不思議を生む奇蹟の書画としての働きを担うものであった。

教祖は昭和六年(一九三一年)の「日之出観音」、昭和九年(一九三四年)の「千手観音」の画像をはじめ、同一一年(一九三六年)には観音百幅会の活動を通して、彩色の観音像を描き、昭和一六年(一九四一年)からは、さらに、「光明如来」、「大光明如来」の画像も描き始めている。

またこのころ、神業の進展とともに、画像の希望者が、ふえたので、玉持(宝珠を持った姿)、持経<(経巻を持った姿)、雲上(雲上にある姿)、座御(端座する姿)、遊行、(諸国を説法して歩く姿)、雲遊(雲上で遊行する姿)などの観音像も数多く描いた。

[imgpat book="TG" p="612"]

戦時中は新しい宗教に対する干渉、弾圧が厳しかったので、これらの画像は、表向き美術品として希望者に頒布された。しかし本来はすべて礼拝の対象となる神体である。信者は観音の画像を、日々心の拠り所として信仰を続けた。気品あふれる絵姿を朝夕礼拝することによって、信者は心を洗われ、また希望や勇気を与えられ、それぞれに清純な信仰を守り育てることができたのである。

箱根に移転した昭和一九年(一九四四年)の秋ごろからは、雲上、楊柳(手に柳の枝を持つ姿)、巌上(巌上に坐る姿)などの、大幅の観音像も描いた。

このころから画像や書体の希望がさらに急増し、教祖の揮毫はますます多忙となってきた。とともに図柄や描法を簡略化して能率をよくし、一体でも多く描いて信者の願いに応えようとした。しかも、そのために仕上がりが損われるということはいささかもなく、とくに面輪に漂う観音の気品の高さはほかにその比を見ないものがあった。昭和二一年(一九四六年)一二月、疥癬になるまで、教祖の描画は精力的に続けられたのである。

絵姿と誰が思うらむ宛<さなが>らに生けます如き菩薩拝む

教祖は、画像とともにまた厖大な量にのぼる書を書いている。戦争末期、空襲が激化したころ、「神風」「神龍」という書や「光明」の大幅も書いた。この「光明」は空襲の時観音像の上に掛けるようにとの指示があったので、「爆弾よけの光明」といわれたものである。

第二次世界大戦前後、教祖の書によって奇蹟を得た話は数多く伝えられている。

後に、教祖の側近に奉仕した大森栄夫は、昭和一八年(一九四三年)に入信して間もなく学徒動員により陸軍に人営した。当時は出征する者の武運長久を祈って、国旗に寄せ書きをするのが習わしであった。しかし大森は、できれば教祖の書が欲しいと願い出たところ、日の丸に「必勝不敗」と書いてもらうことができた。

大森はやがて航空隊に転属となり、インドネシアのジャワ島に渡った。その後、さらに特務機関に再度転属することになり、昭和二〇年(一九四五年)六月、一万トンの巡洋艦「足柄」で任地のシンガポールへ向かった。ところが、この艦がスマトラ南部で魚雷攻撃を受け、わずか一五分ほどで沈んでしまったのである。しかしこの時大森は首尾よく救命胴衣を着けて海へ飛び込むことができた。艦は、沈む時、艦首から一瞬火を吹いたが、海面に流出した油に引火することもなく、すぐ鎮火し、そのうえ、そのあたりは水深が四〇メートルほどにすぎなかったので、沈没に伴う渦巻も起きず、間もなく護衛の駆逐艦「神風」に救われるという、奇蹟の体験をしたのであった。

大森はふだんから教祖に書いてもらった「必勝不敗」の旗を、いつも肌身離さず持っていた。ところが、この時は暑くもあり、一万トンの大艦に乗っているという安心もあって、たまたまはずしていた。そこで旗は、艦もろとも海底へ沈んでしまったのである。その時大森は、教祖の書が自分の身代わりになったのだと感じた。そして、さらに、二か月後に終戦を迎えるに及んで、

「必勝不敗」の書が失われたのも、敗戦の事実と関係があったに違いないと覚ったのであった。

またこれは昭和二〇年(一九四五年)ごろ、名古屋での話である。後の「光輪教会」会長、水野栄作のもとを渋井が訪れた。講習会を開いているさなか、にわかに空襲警報が鳴りだした。浮き足立つ一同を制して、渋井はその場に持参した教祖直筆の未表装の書体「神風」を、唐紙に貼るように指示した。果たせるかな、激しい空襲が始まり、火の手はしだいに広がって水野の家に迫った。しかし奇蹟的にも水野の住む街の一画だけを残して、火事は鎮火したのであった。

書による奇蹟は戦争にまつわるものばかりではない。戦中から戦後にかけて、物資や燃料の乏しかった時代に「春光」という書を掛けると、寒中でもその部屋は不思議に暖かくなったという話や、井戸水の涸れた家に「恵水」という書を掛けたところ、ふたたび水が出るようになったという話などが数多く伝えられている。

終戦直後、教線の急激な発展につれて、神業が新たな段階にはいると、昭和二一年(一九四六年)の初頭から、観音画像にあわせて「光明如来」及び「大光明如来」という二種の神体を揮毫するようになった。その数か月後、疥癬の浄化で床についてから、教祖は一時、筆を執ることができなかったが、翌二二年(一九四七年)快方に向かうと、もっぱら文字の神体を揮毫し、以後画像を描くことはなかった。教祖は、書は霊であり、絵は体であるから、絵より書の方が格が上であると説いたが、神体が書に切り替えられたのは、神業の進展に呼応した経綸によるものと推察することができるのである。

いたつきの床に打臥し思ふかな世の数知れぬ病み人の身を

この時から、今までの「光明」の文字に「如頼」という落款(雅号の署名)の書かれたお守りが、「浄」の文字に「行」という落款を書いたものに代わった。さらに昭和二三年(一九四八年)、「日本観音数団」の結成を期して「光」の文字に「ヽ」の落款を用いることとなり、加えて、「光明」及び「大光明」という三段階のお守りがそろうこととなった。その後、一時期、「浄」、「浄力(または浄光)」、「大浄力(または大浄光)」となったが、間もなく経書きの「光」「光明」「大光明」となって今日にいたっている。またその呼び名も、教祖時代の「お守り」から、昭和三七年(一九六二年)「おひかり」に改められた。このように「おひかり」は、その時々の神の経綸に相応ずるようにして、いくたびか変遷し、歴史を重ねてきたのである。

昭和二九年(一九五四年)ごろのこと、教祖は調髪中、理容師の三枝敏三郎に、

「私の手にさわってごらん。」

と言った。三枝は差し出された手に触れ大変驚いた。柔らかで華奢なものとばかり思っていた教祖の手が、実に相違して、ゴツゴツと固いのである。教祖は、

「これは筆だこでね、信者のために書いた『お守り』の筆だこですよ。」

と言ったが、三枝はその言葉に、“信者のため、これほどまでにお努めくださるのか”と、深い感動に打たれたのである。

教祖が揮毫に力をいれたのは、いうまでもなく、教祖の書がそれを通じて神の力が働く、つまり神業の核心的役割を担うものであったからである。こうして教祖が生涯に描いた観音、如来の画像は約七〇〇〇体、書はお守りを含めて少なくとも一〇〇万体にのぼるのである。