大正の未ごろ、教祖はしきりに各地の山に登った。関東近辺のおもな山にはたいてい登っている。これほどまでに教祖を山へいざなったものは、なんであったのだろうか。

いにしえから、山はその美しい容姿ゆえに、あるいは、人を容易に寄せつけぬ崇高な原始のたたずまいから、さらにまた、人力をはるかに越えた火山の猛威から、大自然の荘厳さと秀麗さに対して敬虔の念を起こさずにはおかないものがある。それゆえに、人の眼を開かせ、心を強く揺さぶって、魂を磨くことを目的とした宗教的な修行の場が各地の山々に求められ、山岳修行の聖域とされたのは、ごく自然であったといえよう。

教祖がふたたび信仰に復帰し、神示を得て、やがて至高の境地へ登り詰めていくのがこの直後の昭和初年であることを思えば、これら一連の登山の背後には、神によって定められた深い仕組みがあったと見るべきであろう。しかし、初めのころは、教祖自身には気分転換と運動を目的とした行楽の意味が強かったようである。

その中でも大がかりなものは槍ヶ岳登山と、奥日光から会津へ抜ける山旅であった。このことについて教祖は詳しく書いている。

槍ヶ岳は急峻な山並みの続く北アルプスの中でも、岩肌のそそり立つ特異な山容で名高い。登った年は必ずしも明らかではないが、後に教祖は登山記の中に四十数歳であったと書いているので、大正時代の未のころではなかろうか。

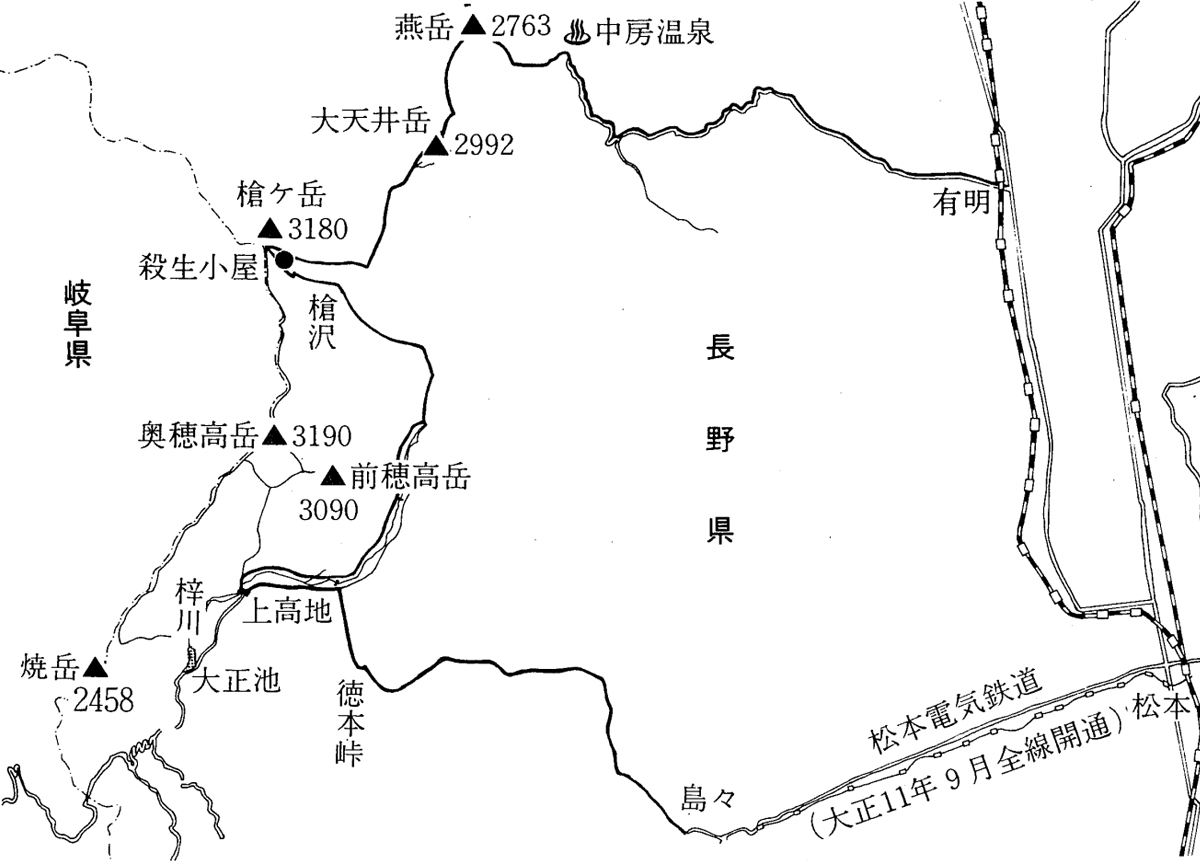

その年の八月なかばのこと、教祖はよ志と連れだって信州の松本におもむいた。松本から中房温泉を経て、燕岳、槍ヶ岳を結ぶ登山道は、今でこそ一名アルプス銀座とも言われ、北アルプスでももっとも名高いコースとして、整備が行き届き、登山者も大変に多いが、当時は道も悪く、雑草も生い茂っていて、なかなか骨の折れる山旅の道であった。教祖はつぎのように書いている。

「中房の一里位手前から妻は女の事とて山間の険路を登るのは無理だから人夫の肩を借りて行った。そういふ専門の人夫があったからで、それは木の四角い箱に後向きに腰かけ、目の前に出てゐる棒がありそれに掴まるといふ訳で随分奇妙な恰好で吹出した位であった。今一つ面白いのは大町から有明を経て山麓まで二、三里の道を人力車で行くが、それが綱引きが先頭に立って駈出すのである。その綱引たるや何ぞ知らん大きな犬である。」

なんとひなびた山村らしい登山風景であることか。こうして教祖夫妻は、松本から北アルプスの麓の温泉町、中房に到着した。中房温泉は峻厳な峰々に囲まれ、古い歴史をもつ出湯の里で、教祖はこの地に一泊した。この先は婦女子には無理だというので、よ志は旅館にとどまることにした。翌朝、教祖は身も心も引き締まるような清々しい大気の中を、人足を一人伴い、第一の目的地である燕岳に向かって出発した。

燕岳は標高二七六三メートル、鬱蒼と茂る樹木の間を登っていくと、やがて樹林帯を抜け眺望が開けて、大天井岳の堂々たる山嶺が見える。やがて這松の間に高山植物の花が咲く尾根道に出る。

「午前十時頃海抜五千尺(約一五〇〇メートル)の燕岳の茶店に着いた。見渡す限り岩石の連山でその山襞に皚々千古の雪を湛え、日に照り映ず景観は初めてみる素晴しさに絶讃処か驚嘆したのである。

それまで私は随分方々の山に登ったがアルプスとは比ぶべくもない。形容の言葉さへない。」

*( )内は編集者・挿入

教祖は燕山荘の背後の高地から、日本アルプスの雄大な眺望に見入ったのである。あるいは鋭く、あるいはゆるやかに、万年雪を蓄えて並び立つ山容は、大自然の大きさと美しさを示して余すところがない。この時の教祖は大変な強行軍を敢行し、中房温泉から約五〇キロ、一五時間の道程を一日で歩き通している。午後からの道は、尾根伝いの平坦な場所も多いが、今と違って、途中には大変な難所があったらしい。

燕山荘からさらに山道を登って、昼ごろに一軒の山小屋に到着した教祖は、そこで昼食をとり、ふたたび頂上をめざして歩き始めた。道が危険になったのはそれからのことである。片側に崖がそそり立ち、反対側が深い谷になった。道幅数十センチメートルほどの道を、身体を横にして通らなければならない場所もあり、肝を冷やしながら歩き続けて、槍ヶ岳の頂上に近い殺生小屋に着いたのはその日の夕刻遅くなってからであった。教祖は小屋に着いた時、死ぬほどくたびれたと書いている。それもそのはずで、二日の行程を一日で踏破してしまったのである。

教祖は後年、高齢になってからも山坂歩くのが非常に早かったが、それは生まれながらの資質であったのかもしれない。

八月というのに小屋の周囲には雪があり、その夜は、寒くて一睡もできなかった。

眠られぬ夜が明けると、槍ヶ岳のすばらしい朝が待っていた。

「窓の外が白々として来たので起床、朝の洗面に外へ出たが近くの岩石の間に粗末な洗面所があったが、何しろ一万尺(約三〇〇〇メートル)〈*〉以上の高山であるから水など一滴もない。雪を溶したその水で洗ふのだから先づ猫が顔を撫でる位と思えばいい。私は澄みきった朝の山気を心ゆくぼかり吸ひつ、遙か東天をみれば、今将に雲間を出でんとする朝日の光に広々とした雲海の上遙かに浅間から木曽の山々の線がくっきりと浮び、遠く連山を圧して王者の如き富士の偉容の何といふすばらしさだ。私はその後富士の頂上でみた御来光よりもアルプスの方が勝ってゐたと思えたのである。面白い事には宿帳を書いた時の事、みると二十歳台の者が大部分で三十歳台は稀で、私のような四十幾歳といふのは一人もなかったので私も些か誇りを感じたのであった。」

*( )内は編集者・挿入

槍ヶ岳の頂上は、大槍といって、切り立った岩山であり、教祖は垂直にたれ下がった鎖につかまって登りかけたが、あまりのけわしさに、その頂上に立つことは思いとどまって、槍沢という深い沢に沿う道を上高地へと降りたのである。

上高地はかつて神垣内〈かみこうち〉、あるいは神郷地〈かみこうち〉とも書かれ、神にゆかりの深い土地であると伝えられている。アルプスの連山を目睫の間に見て、その山懐に梓川の清流が途中いくつもの湖沼を作りながら流れ下る風光の明媚さは、日本屈指の景勝の地と呼ばれるにふさわしい。

焼岳が泥流を噴出して梓川を堰き止め、大正池を作ったのは大正四年(一九一五年)であるから、教祖が歩いたころは、まだ噴火のあとも生々しく、あちこちに枯木が白い幹や枝をさらしていたことであろう。

教祖は下山の途中で、雪渓に足をとられ、固い雪の上をすべってあぶない思いをしている。それから急流に掛かる丸木橋をはって渡るなどして、ようやく上高地にたどり着いたのであった。教祖は当時の印象を、つぎのように書いている。

「上高地は千古斧鉞〈せんこふえつ〉<*>を入れざる大森林で、山気身に迫り、みた事もない木や草が繁ってゐるさまは全く人間界を遠く放れた別世界で、今にも白髪の仙人が忽然〈こつぜん〉と現はれて来そうな気がする。」

*おの<丶丶>やまさかり<丶丶丶>

教祖が登った時期から時がたつと、上高地の優れた風光が全国に知られるようになり、バスが通い始め、観光客がふえて、しだいに俗化が進んだが、当時はまだ原生林におおわれ、神秘幽幻の趣をとどめていた。その夜は上高地に一泊し、翌日、中房温泉で待っていたよ志と一緒になって、無事帰京したのであった。